在多年尝试在海外复制其二维码支付解决方案的成功之后,蚂蚁集团似乎终于找到了一条扩张之路。这家隶属于阿里巴巴的金融科技巨头并没有追求最终用户,而是悄悄地与亚洲当地的支付提供商建立了合作伙伴关系。它构建了类似于万事达卡或维萨卡的数字支付网络,让消费者可以在家中使用移动钱包轻松旅行。

蚂蚁将支付处理网络支付宝+命名为与支付宝区别开来,支付宝面向消费者的钱包在中国无处不在。蚂蚁集团国际业务总裁 Angel Zhao 周四在新加坡金融科技节期间表示,支付宝+已经整合了 15 种支付方式,覆盖了超过 10 亿用户。

为营造网络效应,支付宝+一直忙于招商。它今天为全球超过 250 万家企业提供支持。例如,访问日本的菲律宾游客可以拉起他们的 GCash 钱包并通过扫描二维码在支持支付宝+的商店付款;他们还可以显示钱包的二维码供收银员扫描。同样,来自韩国的旅行者可以在商店使用 Kakao Pay 付款,马来西亚游客也可以使用 Touch ‘n Go。一直以来,支付宝+已经自动计算并完成了货币转换部分。

蚂蚁的发言人告诉 TechCrunch,支付宝+作为跨境支付和商家营销解决方案提供商收取企业软件费用。

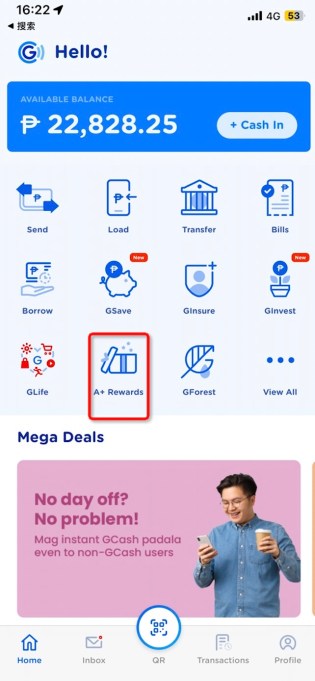

但是,GCash 的用户首先是如何知道支付宝+的呢?中国互联网巨头从不缺乏获客策略,补贴就是其中之一。在 GCash 的登陆页面上,用户可以找到商家交易列表的条目,前提是他们使用支付宝+付款。在 Shein 在马尼拉的快闪店,支付宝+在结账时为用户提供 130 比索或 2 美元的折扣。亚洲的其他支付宝+合作钱包也同样包含了这些优惠。

另一方面,支付宝+对商家的吸引力在于,10亿消费者可以在他们的商店方便地支付。这听起来可能令人印象深刻,但请记住,由于中国庞大的互联网人口,仅支付宝就已经在 2020 年拥有7 亿月用户,这并不令人意外。

通过 GCash 获得支付宝 + 福利/图片:蚂蚁集团

有趣的是,赵在活动中强调,支付宝+并不是要成为一个超级应用——以微信和支付宝为代表的微型应用驱动的生态系统。相反,它充当其他面向消费者的钱包的基础设施层。

“虽然你们中的许多人都熟悉支付宝在中国的成功,但支付宝+并不是我们在全球推出的另一个超级应用。依托支付宝的技术能力和专有技术,支付宝+提供跨境数字支付和营销解决方案,连接全球商户,线上线下,提供来自不同国家和地区的多种电子钱包和支付方式,帮助商户实现与这些支付方式的精通移动设备的消费者互动。自去年正式亮相以来,我们已经有了一个非凡的开端。”

截至今日,支付宝+已与亚洲以下支付服务提供商整合:

- Akulaku Paylater(印度尼西亚)

- 支付宝(中国大陆)

- AlipayHK(香港)

- 提升(马来西亚)

- 菲律宾群岛银行应用程序(菲律宾)

- 达纳(印度尼西亚)

- EZ-Linke 钱包(新加坡)

- 亚洲联合银行(菲律宾)的 HelloMoney

- GCash(菲律宾)

- Kakao Pay(韩国)

- Rabbit Line Pay(泰国)

- TrueMoney 钱包(泰国)

- Touch ‘n Go 电子钱包(马来西亚)

尽管蚂蚁金服多年来一直在探索海外增长,但随着北京方面要求其全面改革其在中国的业务,这项任务变得更加紧迫。此次改制后,蚂蚁金服有望更像一家传统的金融控股公司,承担更多的资本风险,这将不可避免地损害其盈利能力。

蚂蚁的全球业务是成为支付聚合器,现在它达到了 1B 用户由Rita Liao最初发表在TechCrunch上

原文: https://techcrunch.com/2022/11/04/ant-alipay-plus-alibaba-global-expansion/