现在我们的银河系应该有多少个智慧文明? 1961 年,9 月 2 日去世,享年 92 岁的美国天体物理学家弗兰克·德雷克(Frank Drake)提出了一个方程来估计这一点。德雷克方程可以追溯到他职业生涯的一个阶段,当时他“太天真而不会紧张”(正如他后来所说的那样),现已成名并以他的名字命名。

这使德雷克与拥有以他们命名的方程式的杰出物理学家为伍,其中包括詹姆斯·克拉克·麦克斯韦和欧文·薛定谔。与那些不同的是,德雷克的方程没有包含自然法则。相反,它将一些鲜为人知的概率组合成一个明智的估计。

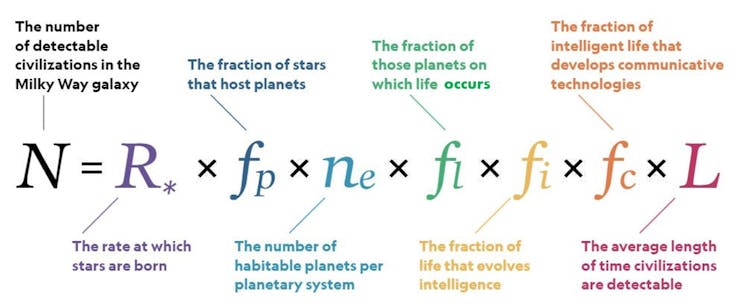

无论你为方程提供什么合理的值(见下图),都很难避免我们不应该在银河系中孤独的结论。德雷克一直是寻找外星生命的支持者和支持者,但他的方程式真的教会了我们什么吗?

扩展的德雷克方程。图片来源:作者提供

扩展的德雷克方程。图片来源:作者提供

德雷克方程可能看起来很复杂,但它的原理真的很简单。它指出,在像我们这样古老的星系中,通过广播它们的存在而可检测到的文明数量必须等于它们出现的速度乘以它们的平均寿命。

对文明发生的速度进行估值似乎是一种猜测,但德雷克意识到它可以分解成更容易处理的部分。

他说,总速率等于合适恒星形成的速率乘以那些拥有行星的恒星的比例。然后乘以每个系统能够承载生命的行星数量,乘以生命开始的行星的比例,乘以生命变得智能的行星的比例,乘以广播它们存在的行星的比例。

棘手的价值观

弗兰克·德雷克。图片来源:维基百科,CC BY-SA

弗兰克·德雷克。图片来源:维基百科,CC BY-SA

当德雷克第一次制定他的方程式时,唯一有把握知道的术语是恒星形成的速度——大约每年 30 颗。

至于下一个学期,早在 1960 年代,我们没有证据表明任何其他恒星都有行星,十分之一可能似乎是一个乐观的猜测。然而,从 1990 年代开始并在本世纪蓬勃发展的系外行星(围绕其他恒星运行的行星)的观测发现现在使我们确信大多数恒星都有行星。

常识表明,大多数由多个行星组成的系统都将包括一个距离其恒星适当距离的行星,以便能够支持生命。地球就是我们太阳系中的那个星球。此外,火星过去可能适合丰富的生命存在——而且它可能仍然存在。

今天我们也意识到行星不需要足够温暖,液态水就可以存在于地表来支持生命。它可以发生在被冰覆盖的物体的内部海洋中,由放射性或潮汐而不是阳光产生的热量支持。

例如,木星和土星的卫星中有几个可能的候选者。事实上,当我们将卫星添加为能够承载生命时,每个行星系统的可居住天体的平均数量很容易超过一个。

然而,等式右边的项的值仍然更容易受到挑战。有些人会认为,只要有几百万年的时间,生活就会在任何合适的地方开始。

这将意味着生命真正开始的合适身体的比例几乎等于一。其他人说,我们还没有证据表明生命起源于地球以外的任何地方,生命的起源实际上可能是极其罕见的事件。

生命一旦开始,最终会进化出智能吗?它可能必须通过微生物阶段并首先成为多细胞。

有证据表明, 多细胞生命在地球上不止一次开始,因此成为多细胞生命可能不是障碍。然而,其他人则指出,在地球上,持续进化的“正确种类”的多细胞生命只出现过一次,在银河系规模上可能是罕见的。

智力可能会比其他物种更具竞争优势,这意味着它的进化很有可能。但我们不确定。

智能生命是否会将技术发展到它(无意或有意)在太空中传播其存在的阶段?也许对于像我们这样的地表居民来说,但对于没有大气层的冰冻世界内部海洋的居民来说,这可能是罕见的。

文明能持续多久?

可探测文明的平均寿命L呢?在 1950 年代,我们的电视传输开始使地球可以从远处探测到,在我们自己的情况下, L的最小值约为 70 年。

但总的来说, L可能会受到文明崩溃的限制(我们自己再持续 100 年的可能性有多大?)或受到有利于互联网的无线电广播几乎完全消亡,或故意选择“安静” ,因为害怕敌对的银河居民。

自己玩数字——这很有趣!你会发现,如果L超过 1000 年, N (可探测文明的数量)很可能超过一百年。在2010 年录制的一次采访中,德雷克说他对N的最佳猜测约为 10,000。

我们每年都在更多地了解系外行星,并且正在进入一个测量其大气成分以揭示生命证据的时代变得越来越可行。在接下来的十年或两年内,我们可以希望对生命开始的类地行星的比例进行更可靠的估计。

这不会告诉我们内部海洋中的生命,但我们可以希望从对木星、 土星和天王星的冰冷卫星的任务中获得洞察力。当然,我们可以检测到来自外星智能的实际信号。

不管怎样,弗兰克·德雷克的方程式,已经激发了如此多的研究领域,将继续给我们一个发人深省的观点。为此,我们应该心存感激。 ![]()

本文根据知识共享许可从The Conversation重新发布。阅读原文。

图片来源: ESA/Webb、NASA & CSA、J. Lee 和 PHANGS-JWST 团队。 , CC BY-NC-ND