空间站上的宇航员可能看起来很遥远,但他们距离地球只有 248 英里:比从纽约市到华盛顿特区的车程多一点。他们需要的一切都可以在相对较短的时间内交付。访问火星的宇航员不会那么容易进入。这颗红色星球与地球的平均距离为 1.4 亿英里。

我们可以计划补给任务,但随身携带所有东西既昂贵又不切实际。就像《火星救援》中的马克·沃特尼一样,探险者也必须在陆地上生活。

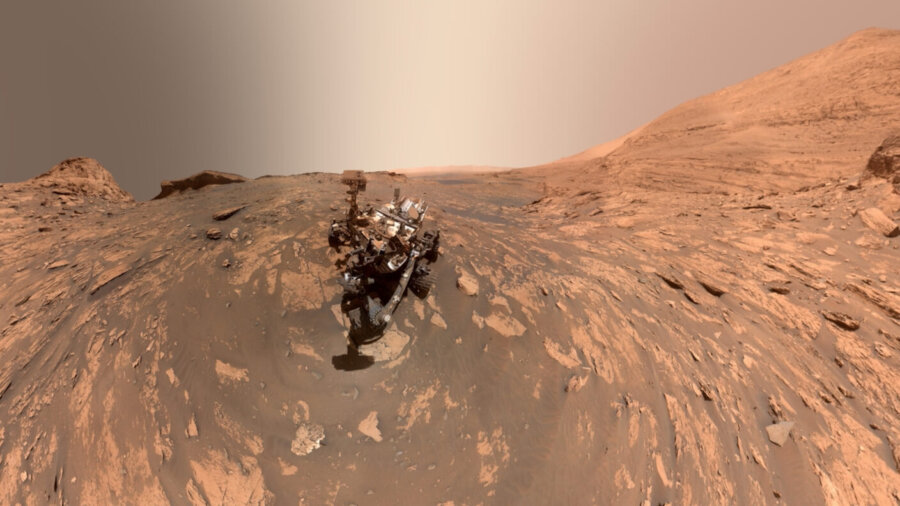

有很多关于宇航员如何生产必需品的建议,但直到最近还没有技术经过现场测试。现在,多亏了一台名为MOXIE的机器,它藏在美国宇航局的毅力号火星车上,我们可以肯定地说人类将能够在火星上制造氧气。

在本周发表在《科学进展》杂志上的一篇论文中,研究人员表示,整个 2021 年进行了七次长达一小时的实验,证明 MOXIE 可以可靠地将二氧化碳转化为一棵小树的氧气。在跨越各种温度和压力、白天和黑夜、冬季和夏季的测试中,这台勇敢的机器稳定地呼吸着火星大气,每小时至少呼出六克氧气。

MOXIE 通过吸入空气、过滤灰尘、将气体压缩和加热到 800 摄氏度来发挥它的魔力。加热的空气流经固体氧化物电解仪器,该仪器将占火星大气 96% 的二氧化碳分解成氧气和一氧化碳。然后机器将氧气分离出来,将一氧化碳与其他气体一起作为废气排出。

麻省理工学院实践教授、MOXIE 副首席研究员杰弗里霍夫曼说:“这是第一次实际使用另一个行星体表面的资源,并将它们化学转化为对人类任务有用的东西。”航空航天学部,在一份新闻稿中。

火星“森林”

演示只是开始。未来的版本, 大约有“小型冷藏柜”那么大,产生的氧气速度相当于数百棵树。这台机器在 26 个月内每小时生产约 3 公斤氧气,可以为储罐供氧,以保持宇航员呼吸并为他们的旅程提供燃料。

为了到达那里,这台机器必须证明能够在恶劣的火星环境中不间断地运行——而且它需要更多的动力。

麻省理工学院 Haystack 天文台副主任兼 MOXIE 首席研究员Michael Hecht 博士告诉Singularity Hub:“功率是我们期望看到扩大的 MOXIE 最大改进的领域。 ”

“在 Perseverance 上,我们使用高达 300 瓦的功率来生产约 8 克/小时的氧气,相对于分解 CO2 分子实际所需的电化学能量而言,其效率不超过 10%。根据详细研究,我们预计全尺寸系统的效率将接近 90%。”

Hecht 博士说,其中一些收益将是因为更大的机器可以在更低的压力下运行,从而节省压缩能源。但主要归功于规模经济——例如,您可以使用相同的电子设备生产克或公斤。

当然,它仍然需要可靠的电源。根据赫克特博士的说法,一个功率约为 10 千瓦的核反应堆(目前由美国宇航局开发)应该可以解决问题。

使用核能的好处是可靠性和寿命。由太阳能电池板驱动的美国宇航局机遇号在一场全球沙尘暴阻挡了太阳时遭遇了厄运。另一方面,毅力号的核动力源是自给自足的,额定寿命为 14 年。

说到沙尘暴,对于一台依靠空气为生的机器来说,持续数周或数月的全球风暴似乎是可怕的敌人。事实上,赫克特博士说,正如你所期望的家里的空气过滤器会堵塞,火星上也会发生同样的情况。

“我们对灰尘过滤进行了广泛研究,这似乎是大自然对我们友善的案例之一。风暴本身并不像持续吸入灰尘那么严重,”他说。 “但幸运的是,在这些低压下,灰尘不会那么容易地跟随气流,因此几乎所有灰尘都可以通过简单的挡板来消除,这些挡板迫使空气在被吸入系统时绕过角落。”

尽管一些大问题已经得到解答,但团队计划继续测试 MOXIE。他们将在黄昏和黎明时运行它,此时火星温度波动更大,推动它产生更多氧气,并仔细监测磨损情况。与此同时,在地球上,制造电解装置的公司 Oxeon 已经建造并测试了一个大 100 倍的系统。

下一站火星?

我们多久需要一个成品还不确定。美国宇航局计划今年发射阿尔忒弥斯一号,这是通往月球的垫脚石,最终,它希望,火星。与此同时,中国盯上了这颗红色星球,SpaceX 正在全力完成其火星火箭。着陆的目标日期范围从本世纪末到 2030 年代的某个时候。

从现在到那时,我们需要解决许多重大挑战。但是,弄清楚如何为回家的旅行生产呼吸空气和燃料是一个需要检查的大问题。 “这是探险家自远古以来所做的事情,”霍夫曼告诉《华盛顿邮报》 。 “找出你要去的地方有哪些可用的资源,并找出如何使用它们。”

图片来源:美国国家航空航天局