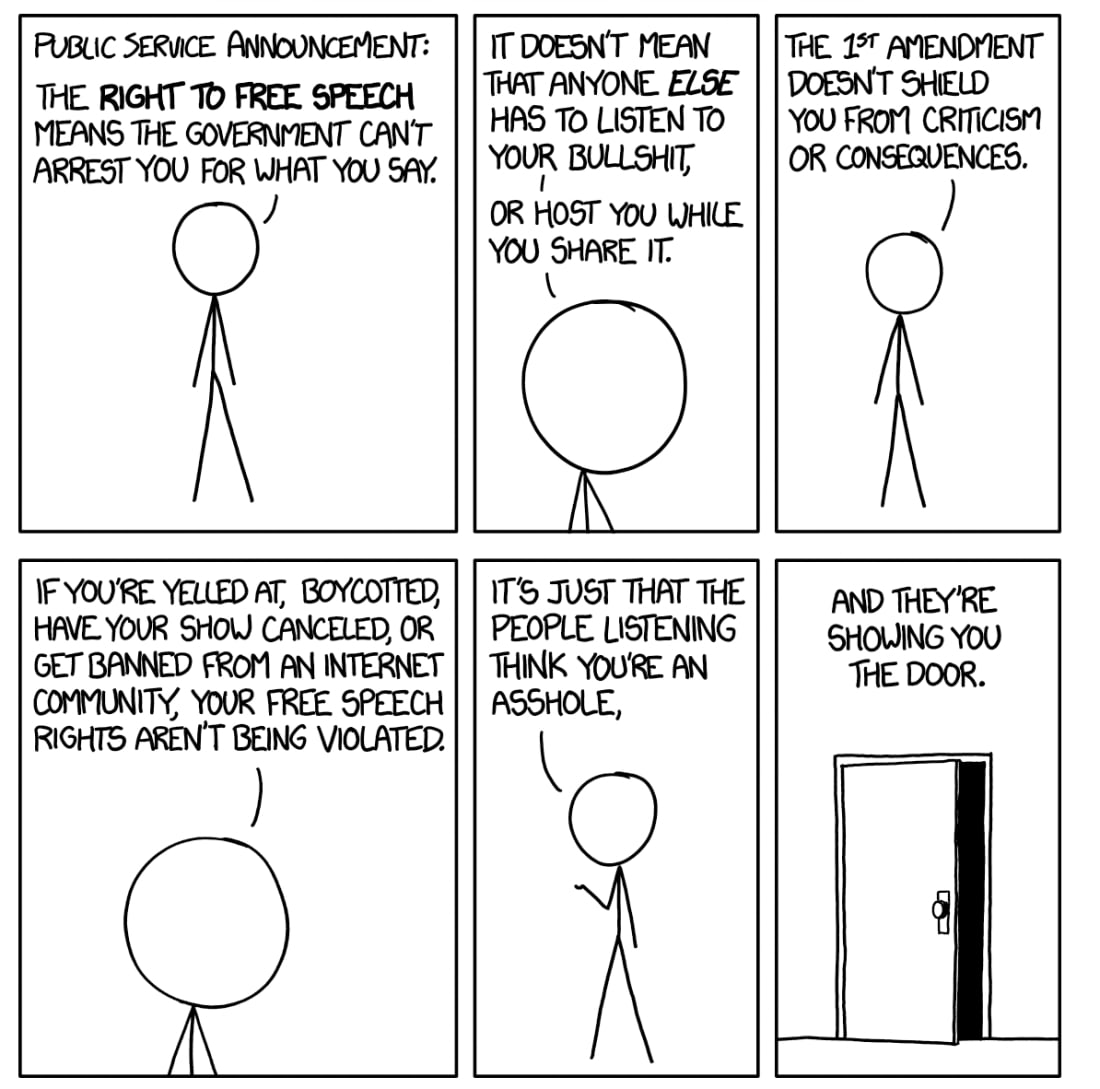

如果你还愿意,不妨回想一下2020年的夏天,当时我们都困在家里,眼睁睁地看着世界上最强大的国家失去理智。在短短几周的时间里,发生了以下事情: 《纽约时报》 观点编辑詹姆斯·贝内特因刊登了一位参议员的社论而被迫辞职。该社论认为联邦政府需要干预,以阻止骚乱蔓延。该报记者在社交媒体上发帖称,此举“将黑人同事置于危险之中”。 麻省理工学院牧师丹尼尔·帕特里克·莫洛尼 (Daniel Patrick Moloney)因表示乔治·弗洛伊德的一生并不光彩且他的死并非由种族主义造成而辞职。 加州男子埃马纽埃尔·卡弗蒂丢掉了卡车司机的工作,因为有人认为他掰指关节是在偷偷做白人至上主义的“OK”手势。尽管他是墨西哥裔美国人,但这并没有阻止那些追捕他的人。 加州大学教授戈登·克莱因因拒绝对黑人学生给予更宽容的评分而被停职。 佛蒙特州一位校长蒂芙妮·莱利因写道“我坚信‘黑人的命也是命’,但我不认同为达到这一目的而采取的强制性措施;其中一些措施是伪造的,目的是为了证明某个观点。虽然我想支持‘黑人的命也是命’运动,但我认为不应该让人们觉得他们必须在黑人种族和人类种族之间做出选择。” 而丢掉了工作。这显然是“不合时宜”的。 CrossFit 首席执行官格雷格·格拉斯曼 (Greg Glassman)不得不辞职,因为他否认种族主义在封锁期间是一个“公共卫生问题”,质疑在疫情期间举行大规模集会的明智性,并质问该公司为什么要就乔治·弗洛伊德 (George Floyd) 的死发表声明。 当被问及对 BLM 的看法时,广播员格兰特·纳皮尔 (Grant Napear) 在推特上写道“所有人的生命都很重要”,随后被迫辞职。 格雷格·巴顿教授因在汉语中说出一个听起来像种族歧视的词语而受到调查,并被迫“辞去”汉语教学工作。 政治分析家大卫·肖尔因提供数据表明骚乱将在选举中损害民主党而丢掉了工作;显然,这也是“不合时宜的”。 著名宏观经济学教授霍华德·乌利希也丢掉了《政治经济学杂志》编辑的工作,因为他质疑削减警察经费的合理性—— 数千人死亡之后,可以说他赢得了这场争论。 迈克尔·科伦伯格 (Michael Korenberg)因点赞Dinesh D’Souza 和 Ann Coulter的推文而失去了不列颠哥伦比亚大学董事会的职位。 威廉·凯利中尉因向凯尔·里滕豪斯的辩护基金捐赠 25 美元而丢掉了警官的工作;里滕豪斯后来被洗清了罪名。 洛杉矶银河队中场球员亚历山大·卡泰 (Aleksandar Katai)因妻子发布有关 BLM 抗议者的帖子而被俱乐部解雇。 即使在英国,也有许多人在夏天失业,其中包括马恩岛电台主持人斯图·彼得斯 (Stu Peters),他质疑白人特权的观念,并表示“所有人的生命都很重要”。 五年过去了,世事变迁,美国的文化革命发展到了一种类似热月政变的程度,或者说某种更为黑暗的境地。事实上,在上周查理·柯克在犹他州被谋杀后,《卫报》援引了欧洲历史上一段鲜为人知的古怪时期——20 世纪30年代的德国——来预测特朗普政权的反应。如果你只关注反法西斯主义,那么一切都会像希特勒那样。 不出所料,我转向了我最喜欢的历史类比——古代晚期的世界以及异教徒和基督徒之间的第一次文化战争。在新宗教引发的数十年社会革命之后,一位皇帝上台,誓言要让罗马回归旧神;唐纳德·特朗普或许并非叛教者朱利安的完美搭档,后者博学而深思熟虑,但这位知识渊博的副总统或许是。如果历史真的重演,那将是小罗伯特·肯尼迪扭转他叔叔的文化革命。 如果不将基督徒从精英阶层中剔除,朱利安的反革命就无法实现。其中最重要的任务是抵制拿撒勒教派对教育的影响。新信仰在教育领域占据了主导地位,以至于老一代的旧宗教信徒担心自己的孩子会被灌输新思想。 尤利安取消了其叔叔君士坦丁授予基督教传教士的豁免权(即免税);他保留了控制教育任命的权力,并禁止基督教学校教授古典文学,认为这些学校正在利用异教作家来破坏旧信仰:“如果他们想学习文学,他们有《路加福音》和《马可福音》:让他们回到自己的教堂去阐释吧。” 这带来了副作用,导致基督教学校的孩子无法接受足够的教育,从而促使家长将孩子送往其他地方。他还监督了一套双重司法体系,对基督徒犯下哪怕是最轻微的侵犯异教徒的罪行都予以严厉惩罚,同时对类似的针对异教徒的暴力行为却视而不见。 他无需彻底禁止基督教,那样既不切实际又令人担忧;彻底的迫害似乎只会让基督教徒殉道,从而强化其信仰。相反,他只需施加足够压力,就能产生强大的社会激励机制,使基督徒在公共生活中更加困难。这是对一种在大多数机构中占据主导地位、并享受着国家庇护的不公平优势的新信仰自上而下的反应。 在过去的几十年里,我们自己的文化战争也遵循了类似的路径。这种新宗教在法律强制和社会压力的结合下得到传播和执行,前者以克里斯托弗·考德威尔在《权利时代》中概述的民权法的形式出现,该法将手伸向了工作场所的政治天平。它也通过一种被称为“取消文化”的社会羞辱形式而确立,即使用公开羞辱和惩罚性解雇作为意识形态一致性的手段。考德威尔回忆起棒球经理艾尔·坎帕尼斯的案例,他于 1987 年因“种族歧视”言论而丢掉工作,这是 20 世纪 90 年代初被称为政治正确性的首次萌芽。 政治正确本质上是两件事,尽管很难分清两者的界限:一方面,它渴望使用更敏感、更“包容”的语言;同时,它又是一种更专制的冲动,想要强制推行正确的思想。两者相辅相成;毕竟,如果人们缺乏表达异端信仰的语言,他们又如何表达,甚至思考这些信仰呢?当老派反动派抱怨“如今你什么都不能说”时,这种双重含义让政治正确得以退居到“这只是礼貌”的辩护立场之下。 正如考德威尔所观察到的,政治正确性从话语中消失,并非因为它失败了,而是因为它胜利了;它加剧了20世纪90年代以来学术界的政治失衡,到2010年代初,一些大学院系已经完全失去了异议声音(还有其他因素,尤其是学者的薪酬未能跟上房价上涨的步伐)。这种失衡促使政治正确性第二次更为剧烈的爆发,即所谓的“大觉醒”,并在2013年和2014年爆发。 新的激进主义也反映了学生和教师群体的人口结构变化:男性更倾向于言论自由而非“安全”,因此,随着学术界逐渐被女性主导,其包容度也随之降低。 白人男性尤其支持言论自由,而更加多元化的学生群体更难接受那些已故英语自由主义者白人男性(其中许多人,包括大卫·休谟和托马斯·杰斐逊,后来成为进步主义“诅咒记忆”运动的主要目标)所宣扬的陈腐、男性化且苍白无力的观念。由于进步主义对平均群体差异的极度禁忌,即使是这样的事实,也难以不被谴责。 它非常有效。正如罗布·亨德森所写:“在巅峰时期,‘取消文化’就像一个复杂的执法系统。其策略很简单:以知名人士为例,吓唬其他人,让他们噤声……这种恐惧在受过高等教育的人群中最为明显。2019 年卡托/舆观调查发现,25% 的高中毕业生担心自己的政治立场会带来工作风险。大学毕业生的这一比例上升到 34%,而研究生学历的这一比例则高达 44%。你的学历越高,就越了解游戏规则以及违反规则的代价。” 许多本应更了解情况的人支持这项事业的基本高尚性——直到它们被取消。2010年代中期,一些名人和评论员赞许地分享了一幅漫画,漫画中的人物解释说:“言论自由权意味着政府不能因为你说的话而逮捕你”,但“如果你被吼叫、被抵制、你的节目被取消,或者被网络社区封禁,你的言论自由权并没有受到侵犯。只是听众认为你是个混蛋,然后把你赶出去了。” 这种不宽容的氛围蔓延到了美国校园之外,到了本世纪末,不仅在美国,而且在更广泛的 正如埃里克·考夫曼在其著作《禁忌》中所言,取消文化在美国和英国公众中均不受欢迎,但两个关键人群除外:那些自认为“非常自由主义”的人(即非自由主义进步主义者和社会主义者),以及更令人担忧的年轻人:在英国和美国,略高于三分之二的18-25岁人群支持谷歌解雇詹姆斯·达莫尔,因为他指出女性不太可能成为软件工程师,部分原因是出于生理原因。只有35%的美国老年人同意这一观点,而英国老年人中只有25%同意。达莫尔几乎肯定是正确的,我毫不怀疑解雇他的人完全了解其中的科学原理。 这种反传统自由主义的世代转变令许多人感到担忧,并让人觉得教育体系肯定出了问题,但没有人完全确定其背后的机制。究竟是学者和学校教师之间的政治失衡在向年轻人灌输思想, 还是大学的本质——年轻人被隔离在家庭生活和当地社区之外,并形成了一种阶级认同——才是真正的驱动因素?无论原因是什么,这都是困扰公元四世纪中年罗马人的问题……

© 2025艾德·韦斯特 |

这些天你不能说什么

2025 年版《拒之门外》

͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏