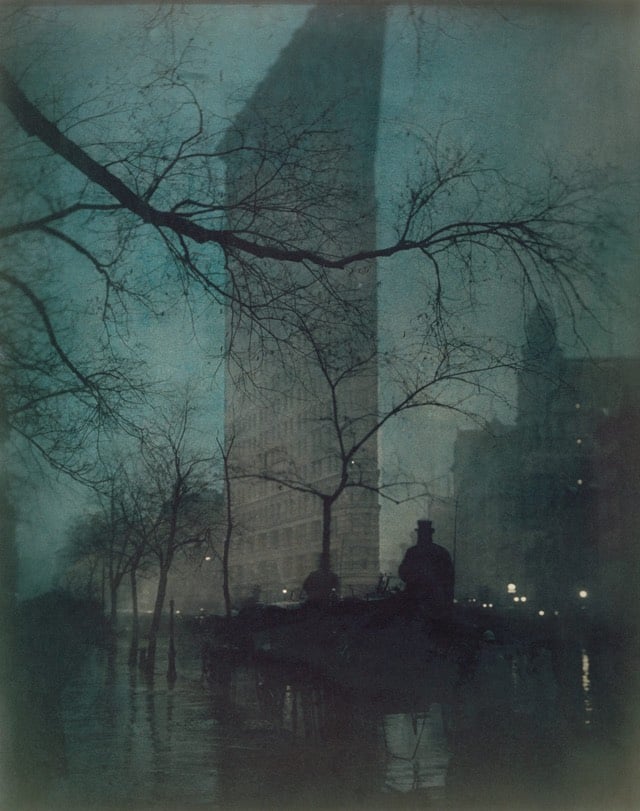

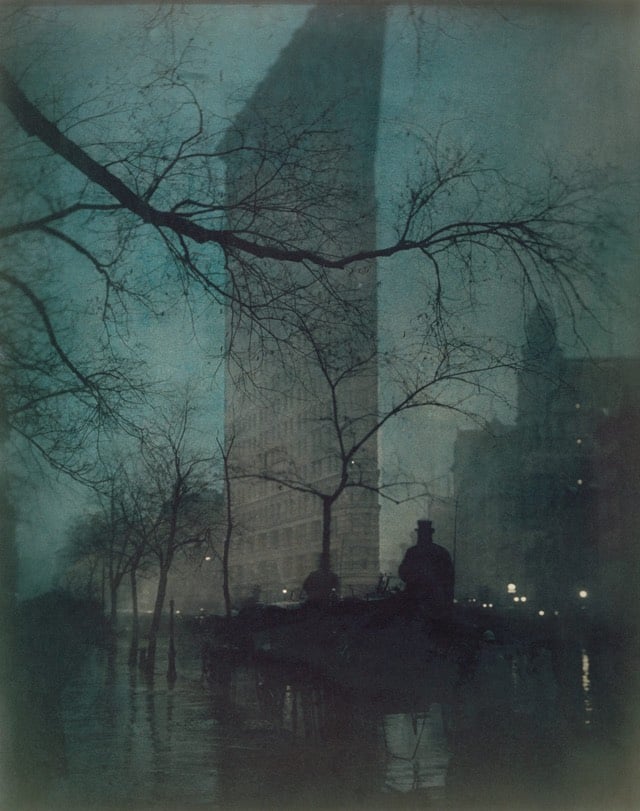

这是爱德华·史泰钦于 1904 年拍摄的纽约熨斗大厦的照片。

有趣的是:熨斗大厦 (Flatiron Building) 并非因其外形酷似熨斗而得名。它实际上是以其所有者阿奇博尔德·W·熨斗 (Archibald W. Flatiron) 的名字命名的。

好吧,并非如此。不过*穿上男人式的背带裤*,关于这栋楼并非因其形似熨斗而得名的说法倒是真的。这块地早在大楼建成之前就被这样命名了。一个名叫阿莫斯·伊诺的人拥有这块地,它后来被称为“伊诺的熨斗”。精明的伊诺知道他的地就在麦迪逊广场旁边,于是在三角形最顶端的小楼顶上竖起了一块屏幕,并在19世纪70年代将其用于电影广告。摘自爱丽丝·阿莱克西奥的《熨斗》 :

他在伊利售票处屋顶上架起一块帆布屏幕,并向那些有创业精神的立体投影机或“幻灯机”的拥有者收费——这些是最早的幻灯片放映机,发明于大约二十年前,如今已非常流行——将广告投射到屏幕上。对面的麦迪逊广场为观众提供了绝佳的观看场所。为了吸引观众的兴趣,操作员快速交替播放图片和广告。“尼亚加拉大瀑布融入一盒著名的鞋油中,著名的鞋油被丛林场景所取代,丛林场景逐渐淡入一套极其廉价的家具,”1880年8月,《斯克里布纳杂志》的一位记者写道。基督教青年会有时会付费添加他们的信息——“基督的血洗净一切罪孽”、“相信主耶稣基督,你必得救”——到幻灯片中。在温暖的夜晚,幻灯片放映一直持续到晚上十点。即使在寒冷恶劣的天气里,免费放映也吸引了大批观众。《纽约时报》开始使用伊诺的屏幕发布新闻简报。这一尝试吸引了大批观众。“当天所有重要事件都以大字体快速显示……以便公众可以立即获悉新闻。从 7 点到午夜,新闻简报接连出现……伊利的最新动向、特威德审判、酒店检查、国会的行动……这些信息一收到就通过电报从时报办公室传送出去”,《纽约时报》在 1873 年 1 月 14 日报道。《纽约论坛报》现在也开始在伊诺的屏幕上购买播放时间。在选举之夜,伊诺的熨斗大楼现在是纽约的神经中枢,民主党和共和党的大人物在街对面的第五大道酒店开会,成千上万的纽约人涌入麦迪逊广场,盯着屏幕,热切地等待选举结果。

并不是要让你了解维多利亚时代的互联网,但这听起来有点像 Facebook、Twitter 或 Snapchat。

伊诺并非第一个使用这种系统传播信息的人。在棒球比赛通过广播播出之前,富有进取心的企业和报社老板就利用频繁的电报信息,以越来越引人入胜的方式展示比赛比分。在佐治亚州,他们甚至将电报情报中的比赛内容进行Cosplay:

“报道的一大亮点是,身穿制服的男孩们在垒上实际跑垒,他们按照电报仪的指示在垒球场上移动。大家兴致高昂,都很喜欢这篇报道,”1886年4月17日的《亚特兰大宪法报》写道。(似乎这还不足以吸引你,报纸还指出“现场有很多女士。”)

这让我们回到那张熨斗大厦的照片。正如那场借助电报拍摄的棒球比赛并非“真迹”,或者某种意义上并非“真实”,斯泰肯的版画也同样如此。首先,它并非唯一一张照片。斯泰肯用同一张照片制作了三张版画, 一张拍摄于1904年, 另一张拍摄于1905年, 最后一张拍摄于1909年,也就是上面展示的这张。你会注意到,每张照片的颜色都略有不同……他为每张照片都涂上了不同的颜料,这些颜料悬浮在树胶重铬酸盐中,并涂在铂金版画上。1909年的版画是延时拍摄的,是复制品,然后画上去的……它还是一张真正的照片吗?也许那个时代的一些人并不这么认为,但我相信时间已经证明,斯泰肯的照片“引起了极大的兴趣,大家都很欣赏”。 *背带啪啪作响*

[这是一篇 2016 年 1 月发表的旧帖。]

标签:爱丽丝·阿莱克西奥·建筑·书籍·爱德华·史泰钦·纽约·摄影·永恒的帖子

原文: https://kottke.org/25/09/a-brief-history-of-the-flatiron-building-1