原子钟如今已是老生常谈。几十年来,它们默默地守护着我们的世界,并经历了数代更迭,每一代都更加精准。但它们的工作原理基本相同——无线电信号以特定频率激发气体,然后利用气体的响应来调整频率。这带来了高精度和高精确度——原子钟每次“滴答”的间隔变化不大,并且这些“滴答”会累积地跟踪时间,漂移极小。

这一切促使[alnwlsn]思考,他能否制造一台“原子”钟来测量放射性衰变的实际过程,而不是依赖于原子的超精细过渡态。令人沮丧的是,大多数现成的放射性物质的半衰期都相当长——大约几十年或几个世纪。试图量化这种样品在几秒或几分钟内能量输出的微小变化是不可能的,所以他决定专注于衰变的副产品——被发射出来的粒子。

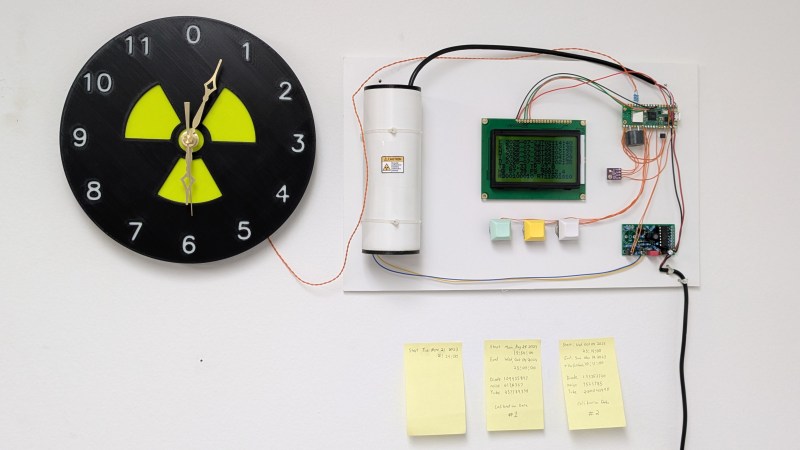

他使用微控制器计数盖革-米勒管的滴答声,并将计数结果乘以校准系数(每秒预期滴答声次数),从而计算出实际时间。虽然短期内误差极大(他实际上也使用同一系统生成随机数),但随着时间的推移,误差会逐渐减小,最终能够提供有意义的读数。经过一年的连续运行,计数器的误差仅为约 26 分钟,即每天 4.4 秒。这比大多数机械腕表都要好(尽管传统的铷原子钟误差在 6 毫秒以内,而 NIST 的锶原子钟误差在 6.67×10 -11秒以内)。

最终成果是一款别具一格的概率辐射计(他甚至设计了一个带指针的钟面,而不仅仅是在LCD上显示时间)。更棒的是,它还有一个状态页面,可以查看运行情况。这些年来,我们见过不少原子钟,但这款原子钟独具特色,是2025年“一赫兹挑战赛”的优秀参赛作品。