这些话是我大约20年前写下的。这些天它们似乎特别合适。 众所周知,领导者会激发盲目信仰。米歇尔斯(Michels,1962:93)提到“人们普遍相信,他们的领袖属于比他们自己更高的人类秩序”,这一点可以从“念出偶像名字时的崇敬语气、遵守他的任何迹象时的完美顺从,以及对他的人格的任何批评性攻击所引起的愤慨”来证明。许多极权主义运动坚持认为其领导人绝对正确。 “领袖永远是对的”是法西斯流行的口号。 (Gregor 1969:120)鲁道夫·赫斯对希特勒判断的完美性充满诗意:

民主选举产生的领导人很少提出如此令人愤慨的言论。但他们似乎喜欢一种较温和的无理顺从。 (Zaller 1992) 最有魅力的总统可能不会向任何人散发出绝对正确的光芒,但这并不能阻止人们在没有确凿相反证据的情况下选择相信他是诚实的。正如愤怒的保罗·克鲁格曼(Paul Krugman,2003:196)所写:

即使是一个平庸的政治家也可能会发现他的头衔使他的话变得可信。它适用于教皇。为什么不是总统? 一个令人震惊的无理顺从的例子是:9/11 事件发生后不久,民意调查奇怪地发现该国公民突然对政府更有信心了。 (Langer 2002) 你能“相信华盛顿政府会做正确的事”吗? 2000 年,只有 30% 的美国人说“几乎总是”或“大多数时候”。 9/11 事件发生两周后,这一数字增加了一倍多,达到 64%。在一次重大事故迫使通用汽车召回之后,很难看到消费者对通用汽车更加信任。公众的反应类似于错误预测世界末日的宗教派别:“我们现在比以往任何时候都更加相信。” 盲目信仰的近亲是仅凭言辞就能改变人们思想的能力。想一想:人们会因为现任或有抱负的领导人重新描述事实而改变他们的世界观。带着正常的信仰,观众会说“我相信,因为他这么说”。由语言能力激发的信仰有一个细微的变化:“我相信,因为他说得很好。”也许最极端的例子是像巴勃罗·聂鲁达这样的伟大诗人的政治影响。常识告诉我们“他知道什么?他是一位诗人”,但许多人宁愿倾听并被美丽的话语所感动。 如果公众对民主领导人抱有一定程度的非理性信任,民主会发生什么?最明显的效果是给领导者留有余地或“回旋余地”。尽管他们必须顺应民意,但民意在一定程度上成为政客自身选择的函数。如果做A让公众相信A的智慧,而做B让公众相信B的智慧,那么政客就可以随意选择A或B。一位领导人窃笑“人民会按照我告诉他们的方式思考”,这是一种傲慢,但这并不意味着他是错的。 信仰有助于解释政客们倾向于用含糊的答案来回避尖锐的问题。 [i]拒绝表明立场(或改变话题)在战略上怎么会比坦率地支持温和立场更好? [ii]将自己置于反对温和派观点但对候选人的良好意图有一定程度信心的选民的立场上。如果候选人宣布效忠温和派观点,那么对他的信任就会消失。但只要候选人保持沉默或含糊其辞,就不会影响你坚持“他是一个正派的人,他必须同意我的观点”的信念。从政治家的角度来看,关键的事实是,问题双方的选民都能以同样的方式“推理”。 对当权者(或想要当权者)的准宗教信仰的缺点是显而易见的。在群众轻信的影响下,民选官员可能会推卸责任,从而损害群众利益。 (Burstein 2003;Bender and Lott 1996;Bernstein 1989)回想一下,让政客们保持一致的最简单方法就是当你发现他们行为不端时严厉惩罚他们。 (Becker 1968) 对领导人有信心的选民会不打棍子,而会溺爱孩子。 马基雅维利(Machiavelli,1952:93)臭名昭著地敦促领导人充分利用领导人崇拜:“但有必要……成为一个伟大的伪装者和伪装者;人们是如此简单,如此容易服从当前的需要,以至于欺骗的人总是会发现那些允许自己被欺骗的人。”腐败的政客可以利用基于信仰的闲置来迎合特殊利益,利用空想家来推动他的议程。无论人们如何看待反恐战争,都很难否认,如果乔治·布什做出截然不同的选择,他也会获得相当的支持。如果他认为入侵伊拉克不值得,那么他的支持者中有多少会犹豫呢?由于布什的一些选择对他的经济支持者来说更好,并且更符合他的意识形态,因此他面临着逃避的诱惑。唯一的问题是他是否屈服于诱惑。 尽管如此,人们不应该忽视政治信仰的好处:它有能力消除公众的非理性。一位了解自由贸易好处的领导人如果知道公众将支持他所做的任何决定,他可能会忽视公众的保护主义。由于政治家受过良好教育,而教育使人们更像经济学家那样思考,所以我们有理由抱有希望。盲目信仰不会产生明智选择的动力,但可以消除这样做的阻碍。这是否超过政治信仰的危险是一个悬而未决的问题。 对专家的信任也是如此。它开辟了一条低路和一条高路。低级道路是专家利用公众,宣传他们的个人财务和/或意识形态。大道是专家不由自主地帮助公众。假设公众对 FDA 有信心。其药物政策专家可以采取低调的方式,告诉轻信的公众,测试药物的功效和安全性“符合公共利益”,而忽视了因多年拖延而失去的生命。 (Klein 和 Tabarrok 2001;Tabarrok 2000)但有时专家会采取正路。公众可能确信沙利度胺应该被完全禁止,但当 FDA 批准它作为麻风病治疗药物时,公众可能会推迟。 (FDA 1997) [i]有关此现象及相关现象的理性模型,请参阅 Alesina 和 Cukierman (1990)。 [ii]从逻辑上讲,选民只是风险偏好者是可能的——尽管难以置信。他们宁愿进行一场期望值是中等位置的赌博,也不愿确定地获得中等位置。 Howitt 和 Wintrobe(1995)使用相反的假设来解释为什么政治家首先避免提出问题:他们更喜欢确定的现状,而不是新的政治竞争的赌博。

© 2025布莱恩·卡普兰 |

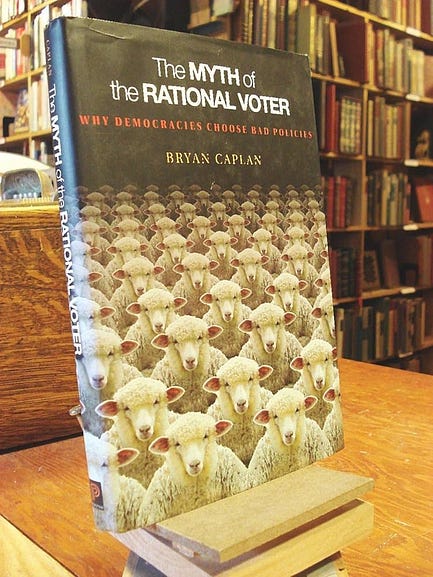

信仰的政治经济学

摘自《理性选民的神话》的先见之明

͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏