我有一套自己的人工智能排名方法:产品满意度。也就是说,当我使用人工智能领域各个厂商提供的服务时,它们是否能持续给我带来惊喜和愉悦,不仅是最终的输出结果,还有用户体验的细节。简单来说:对于我这个最终用户而言,它是否是最佳产品?这很主观,但我相信自己的品味,因为这是我自己的选择。

总之,正是这种严谨的科学方法让我一直认为 ChatGPT 是同类产品中的佼佼者。从用户使用情况来看,显然我的看法并非孤例。当然,OpenAI 的先发优势功不可没——这反过来也有助于品牌推广,ChatGPT(对很多人来说,这个名字念起来甚至拼写起来都有些拗口)正逐渐成为人工智能领域的“舒洁”(Kleenex)。但抛开技术实力不谈,我一直认为 OpenAI 的优势在于其人工智能产品化的方式,这是其他同行难以企及的。至少在面向消费者方面是如此。

需要澄清的是,我仍然认为情况确实如此(参见最近的 Sora 与 Vibes 的“较量”和Group ChatGPT ),但我也不禁想知道谷歌是否正在缩小差距。

没错,就是谷歌,这家以卓越技术闻名的公司,但产品发布时却常常搞砸。这自然也包括他们首次尝试人工智能。“Bard”简直是一场闹剧,但他们很快重整旗鼓,凭借“Gemini”站稳了脚跟。而在过去一年左右的时间里,他们似乎真的取得了长足的进步,甚至可能正在加速发展。

Gemini 3 感觉像是这一切的巅峰之作。早期的技术基准测试结果令人印象深刻。但同样让我印象深刻的是谷歌在产品细节上的用心。NotebookLM或许是这一切的开端,但最近,谷歌凭借“Nano Banana”打造出一种病毒式传播的产品体验,着实让我刮目相看——他们甚至不惜沿用这个略显滑稽的代号(难道他们采纳了我的建议? )。现在,用户界面上到处都是香蕉——货真价实的香蕉表情符号。这些元素与使用 Gemini 时那些色彩缤纷的小图形装饰相结合,简直……赏心悦目。

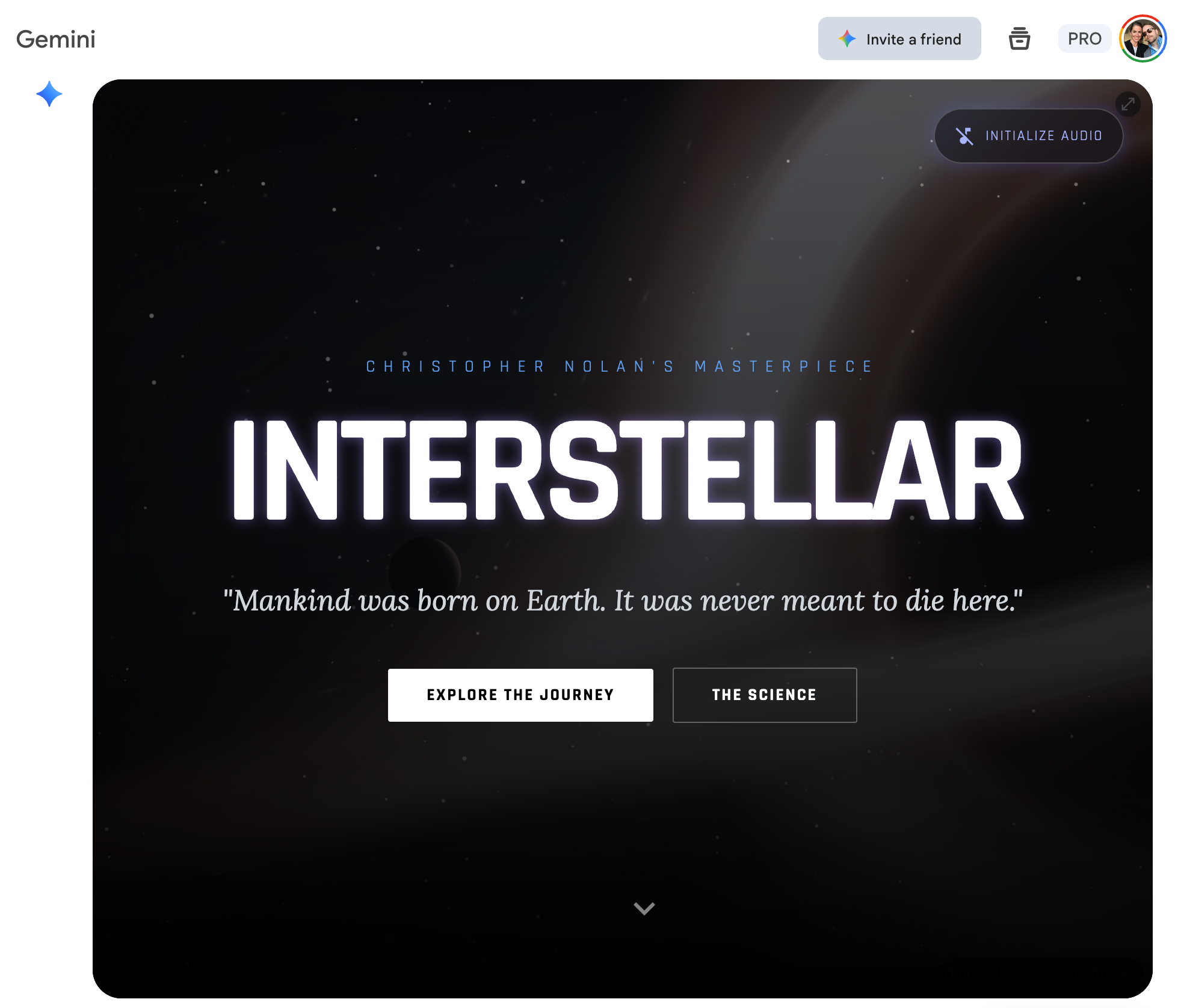

昨晚我偶然发现了Gemini 的“动态视图”选项。这名字起得真不怎么样,因为它把真正意义非凡的功能包裹在了平淡无奇的外表之下。不过,我的意思是,你一定要试试。

从描述《盗火线》(剧透)的结局到解释《星际穿越》 (剧透),Gemini 的表现令人惊叹。它基本上是将原本有用的 AI 文本答案,包装成交互式的可视化输出。说实话,这有点难以描述,但每个结果都包含十几个令人印象深刻的小细节。尤其考虑到 Gemini 只用了一分钟左右就能完成。

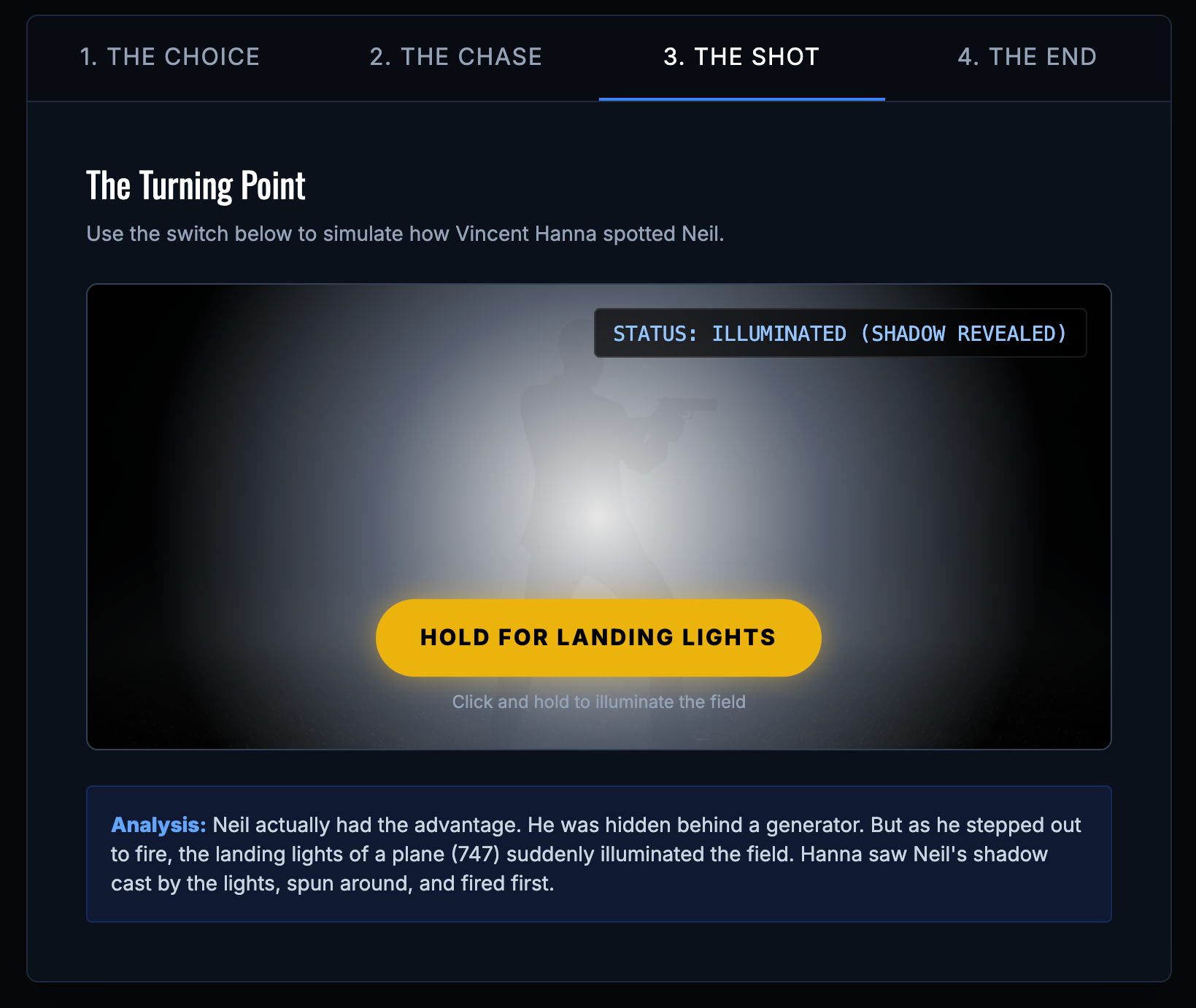

从《星际穿越》结果的背景音效(可以开关),到《米勒星球》的时间膨胀相对论计算器,再到《盗火线》中照亮尼尔·麦考利影子的“着陆灯”按钮。我的意思是,它真的让这一切变得如此精彩。完全出乎意料。而且,仅仅用了60秒。

这一切听起来或许有些荒谬,但也预示着一个未来世界:这些工具能够即时创建越来越复杂的作品。对于“灵感程序员”来说,这或许并不新鲜,但这类工具却为普通用户打开了新世界的大门。你更倾向于视觉学习吗?不妨试试 Gemini 的“动态视图”,它能为你生成一份关于股票回购的解释。

为什么不把它用于任何用途呢?

我有没有提到过,这款产品目前还处于“实验室”阶段? ¹它不仅会不断改进,而且人们也希望谷歌能给它取一个更好的名字。

总之,我真是佩服得五体投地。谷歌在产品用户体验方面确实势头强劲,这着实出乎我的意料——没错,我可是在那里工作了十多年。除了谷歌本身就拥有的结构性、技术性和资金优势(话说回来,林肯夫人,您觉得那出戏怎么样?),这一点也应该让OpenAI感到担忧。他们的产品护城河里可是有条鳄鱼呢。