根据1964年《民权法案》 ,基于种族或性别歧视任何人均属违法行为。这其中也包括对白人男性的歧视。如果您的公司、非营利组织、大学或政府机构试图避免聘用白人男性担任职位,则您已违反美国民权法。每年,即使在民主党执政时期,美国政府都会对歧视非西班牙裔白人的雇主提起诉讼,并且往往胜诉( 例如1、2、3 ) 。

但制定反种族歧视法并不能自动消除种族歧视。这类案件很难胜诉,诉讼耗时耗力,而且很多原告可能根本不知道自己可以提起诉讼。目前还不清楚有多少美国人真正理解《民权法案》首先保护的是白人男性。

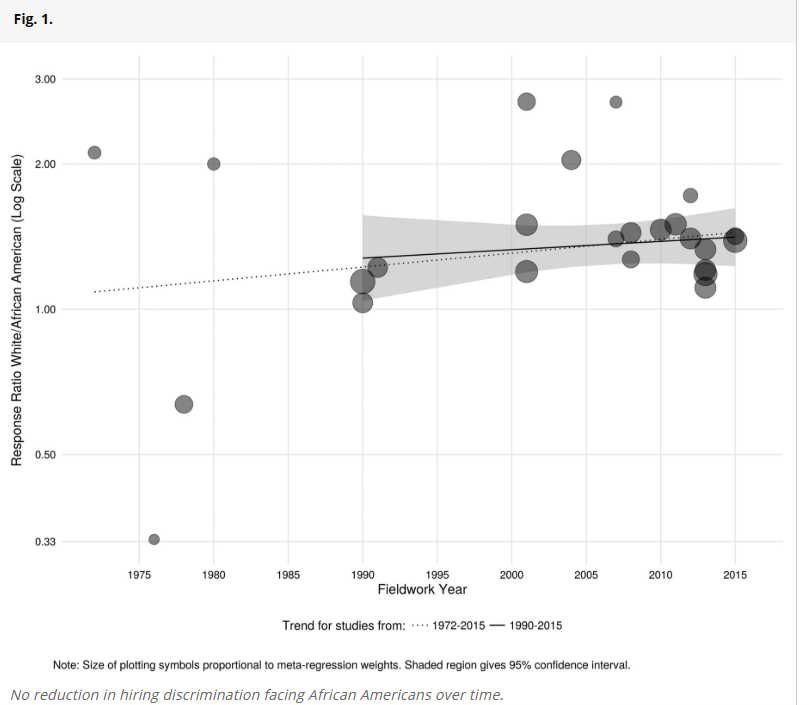

举例来说,美国政府几十年来一直在大力打击反黑人歧视,但至少截至2015年,一些歧视现象仍然存在。Quillian等人(2017)对实地实验进行的一项荟萃分析发现,在2010年代初期,雇主联系看起来像白人的求职者比联系看起来像黑人的求职者要多出约50%的意愿:

(顺便一提,作者发现,自 20 世纪 70 年代以来,针对看似西班牙裔候选人的歧视现象有所减少,到 2015 年可能已经完全消失。)

所以法律并非万能。如果美国社会中的一些组织决定基于种族进行歧视,政府阻止它们的能力是有限的。

在最近一篇题为《迷失的一代》的文章中,雅各布·萨维奇令人信服地论证了,自2010年代中期以来,美国针对白人男性的歧视显著加剧,尤其是在2020年之后,特别是在大学和娱乐行业。以下是文章节选:

仿佛所有的大门都同时关闭了。2011年,我搬到洛杉矶的那一年,白人男性占电视编剧基层人员的48%;到2024年,这一比例仅为11.9%……2014年,白人男性在哈佛大学人文学科终身教职岗位中的比例为39%,到2023年则下降到18%……

乔治·弗洛伊德去世后…… 《纽约时报》郑重承诺将进行“全面”改革——这还是在其此前已承诺的全面改革之上。 《华盛顿邮报》 宣称将成为“全美最多元化、最具包容性的新闻编辑室”。CNN 承诺将“持续关注”种族问题报道,而《Bon Appétit》杂志则坦言“我们的编辑团队长期以来白人比例过高”……

这些并非空洞的口号。2021年,康泰纳仕集团新员工中男性仅占25%,白人仅占49%;《加州时报》( 《洛杉矶时报》和《圣地亚哥联合论坛报》的母公司)新员工中男性仅占39%,白人仅占31%。同年, ProPublica招聘的员工中女性占66%,有色人种占58%;美国国家公共广播电台(NPR)新员工中有色人种的比例高达78%。

“通常一个职位我们会收到几百份申请,其中至少有80份来自白人男性,”招聘编辑回忆道。“我们当时很清楚,我们不可能招到最合适的人……我们竟然会讨论要排除白人男性,这真是令人震惊。” 招聘渠道并没有太大变化——白人男性仍然占申请者的近一半——但他们现在只占据了空缺职位的10%左右……

尽管哈佛大学文理学院的教职工中白人男性仍占55%(十年前为63%),但这主要是婴儿潮一代和X世代就业模式的遗留问题。在终身教职岗位(未来教职工的储备渠道)中,白人男性的比例已从2014年的49% 下降到2024年的27%(人文学科领域,这一比例从39%下降到21%)。在加州大学伯克利分校,物理科学领域的教职申请者中,白人男性占48.2%,但助理教授职位的聘用者中,白人男性仅占26%。自2018年以来,耶鲁大学聘用的终身教职助理教授中,只有14.6%是美国白人男性。在人文学科领域,这一数字仅为76人中的6人(7.9%)。

这只是这篇长达9000字的文章的一小部分。这些数字足以证明种族和性别歧视的存在,但萨维奇也记录了大量案例,表明一些机构毫不掩饰地表示不愿雇用白人男性。他还采访了一些克服歧视取得成功的白人男性,发现每个人都清楚这种歧视的存在。

我不是律师,所以我的话仅供参考,但萨维奇描述的很多情况似乎都严重违法。在最高法院最近的裁决之前,大学招生中出于种族考虑给予优惠待遇是合理的,但据我所知,在招聘中,种族歧视从来都不是合理的理由。如果反歧视法容易执行,那么大多数大学和媒体公司都会被处以巨额罚款(就像过去多年来,许多歧视黑人、西班牙裔或亚裔的企业都会被罚款一样)。但反歧视法很难执行——部分原因是举证责任非常高,部分原因是提起歧视诉讼的人可能会因此遭受污名化。因此,大多数违法者很可能逍遥法外。

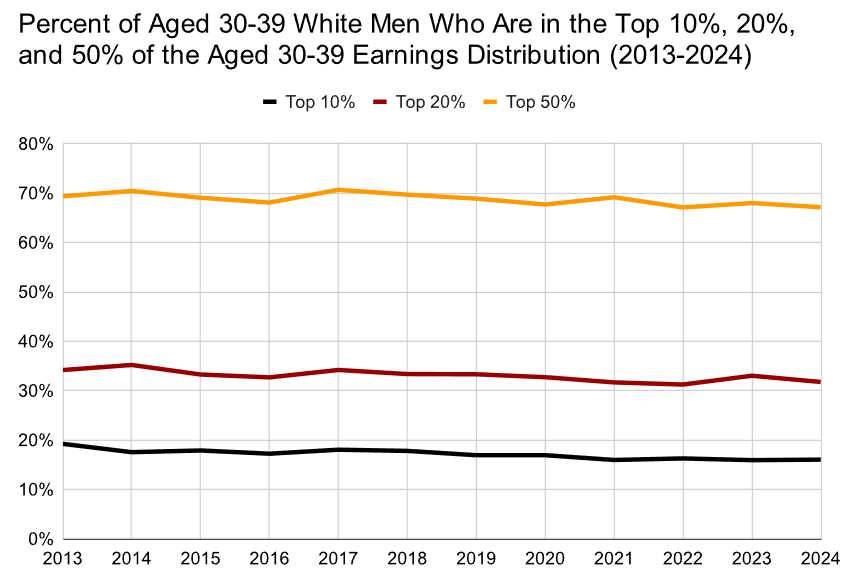

有些人认为反白人歧视并不严重,因为白人男性作为一个群体仍然过得不错。马特·布鲁尼格(Matt Bruenig)的一篇文章很好地指出,近年来白人男性的整体经济状况并没有真正下降。例如,进入收入分配顶层的年轻白人男性的比例有所下降,但降幅很小:

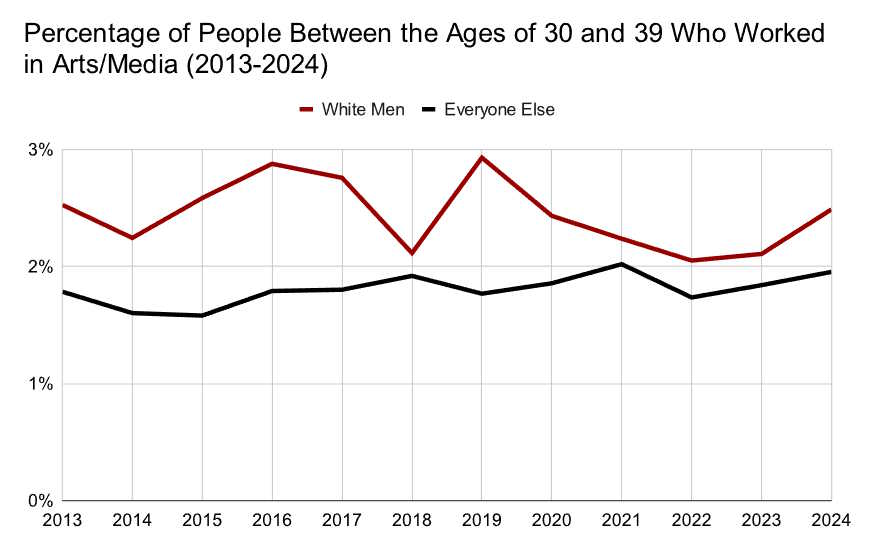

而从事艺术和媒体行业的白人男性比例虽然有所波动,但一直稳定在 2.5% 左右:

布鲁尼格认为,白人男性似乎正在从美国的各种职业中消失,这是因为白人男性在美国人口中所占的比例正在下降。

布鲁尼格的数据有助于解释为什么针对白人男性的歧视问题长期以来一直未被察觉。如果你身处一个对白人男性歧视较少的行业或机构,你环顾整个社会,仍然会发现白人男性的成功率与以往大致相同。例如,我在读研究生时从未亲身经历过针对白人男性的歧视——所有和我一起读研究生的白人都找到了好工作,而最终获得最佳职位的人也都是白人男性。我在石溪大学和彭博社也没有看到任何歧视现象。

因此,我的个人生活中没有任何迹象表明针对白人男性的歧视日益普遍。正如布鲁尼格所指出的,这种趋势尚未在总体统计数据中显现出来。所以,当我在2010年代听到一些人在社交媒体上抱怨时,我并没有意识到情况已经有所改变——尤其因为这些抱怨的人往往是同一批右翼人士,他们曾在2000年代和1990年代抱怨过反白人歧视。而那些亲身遭受这种歧视的人——身处进步机构和行业的白人男性——却最害怕公开谈论此事。

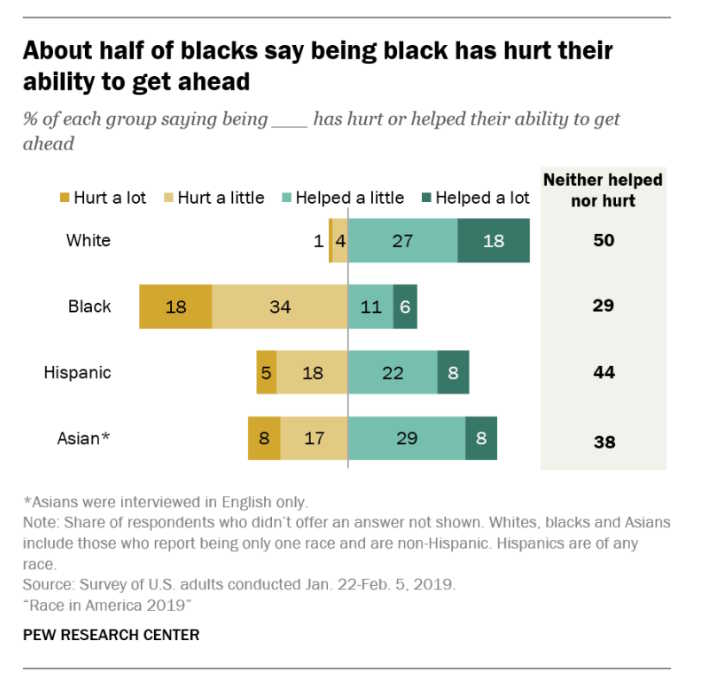

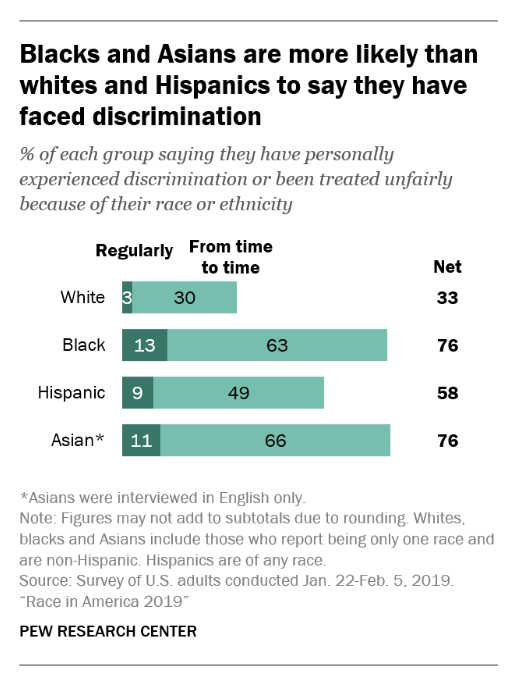

我反应迟钝,未能及时意识到形势已经发生变化,这并非个例。 截至2019年,几乎没有白人美国人认为身为白人会让他们更难获得成功,只有三分之一的白人表示他们曾经历过种族歧视:

因此,直到 2020 年或 2021 年,大量可信的报道揭露了这种新的歧视趋势,以及我在科技行业的朋友们开始公开谈论此事时,我才意识到一些大事已经发生了改变。

但布鲁尼格的分析虽然因其对硬数据的重视而值得称赞(这与围绕这一主题的大部分讨论截然不同),却不足以有力地反驳萨维奇的论点。首先,布鲁尼格记录的变化虽然幅度不大,但并非微不足道——跻身收入前10%的年轻白人男性比例从20%下降到17%,并不能用白人男性在总人口中的比例下降来解释。此外,多年来从事艺术和媒体行业的白人男性人数基本保持不变,并不能说明他们所从事工作的质量、薪资、声望或晋升机会如何。

然而,布鲁尼格的分析不应该让我们感到安心的真正原因是,我们不应该将群体总体结果视为经济公平的最终标准。

资本主义制度在帮助人们克服歧视方面卓有成效。尽管审计实验中针对黑人的歧视现象总体上保持不变,但弗莱尔(Fryer,2010)的研究表明,总体而言,针对黑人的歧视对种族结果差距的解释力随着时间的推移而逐渐减弱——一旦控制了教育水平等因素,20世纪末21世纪初就业市场的种族不平等现象已大幅下降。谢等人(Hsieh et al.,2019)也令人信服地论证了,不同种族群体间人才配置的改善促进了美国GDP的增长。虽然仍有部分招聘经理在听到听起来像黑人的名字时会心存疑虑,但歧视对非裔美国人的影响已远不如以往那么严重。

同样,针对白人男性的歧视可能相当普遍,尤其是在某些行业,但这并不意味着白人男性作为一个群体就一定处于劣势。试想一下,如果我不是因为管理层变动或与中国共产党发生冲突而辞职,而是仅仅因为是白人男性而被彭博社开除,那会怎样?我在Substack上赚的钱比彭博社给我的薪水高得多。因此,总体收入统计数据实际上会显示白人男性作为一个群体的收入有所增长。但我仍然会感到愤恨,因为歧视会迫使我另辟蹊径,承担更多风险,走上一条非传统的成功之路。

(注:我非常喜欢彭博社,他们从未以任何方式歧视过我。举这个例子只是为了说明问题。)

同样,自2014年以来,许多美国白人男性可能为了应对一波歧视浪潮而绕过了传统的就业体系——他们开始自主创业,或者投身于加密货币等非传统行业。最终,就收入而言,他们中的许多人可能都过得不错——人数之多,以至于总体种族统计数据仅显示出轻微的变化。但这些人仍然完全有理由对种族歧视的不公感到愤怒。即使只有一小部分白人男性的职业生涯因自2014年以来的歧视浪潮而毁于一旦,这仍然是一种严重的不公正。

这也是为什么在学术界、媒体或其他进步人士主导的领域中,对白人男性的歧视并不能解决美国社会某些角落仍然存在的对黑人和女性的歧视。如果美国一半的行业歧视白人,另一半歧视黑人,从总体上看,这种歧视或许会达到平衡,但许多白人和黑人仍然会因为被剥夺了应得的工作机会,以及被拒之门外而感受到不公平的痛苦,他们无法进入自己想去的行业。

反白人歧视和反黑人歧视并非正反物质,它们不会相互抵消。如果美国所有工作都存在种族偏好,人们必须四处寻找有利于自己种族的工作,而不是依靠个人能力和信任制度,那显然是一个反乌托邦世界。

仅凭群体总体结果不足以让人觉得美国体制公平。如果我一心想成为一名教授,却因为是白人男性而无法获得教职,那么美国最富有的亿万富翁大多是白人男性这一事实,丝毫不能给我带来任何安慰。人们的成功并非源于种族群体,而是源于个体。公平必须体现在个体层面。正因如此,像1964年《民权法案》这样的法律才理所当然地没有提及群体总体结果。正是个体层面的公平感,才使我们的体制得以运转。

请注意我用的是“感觉”。实际上,人们普遍感受到的公平与实际的程序公平之间只有不完全的相关性。你很难判断自己是否遭受过歧视,因为你的样本量只有一次。如果你求职被拒,你怎么知道其他应聘者有多优秀?如果你被解雇,你怎么知道是因为你的种族和性别,而不是因为你的工作表现、文化契合度,或者与同事的私人冲突?等等。这是一个难以提取的信号问题。

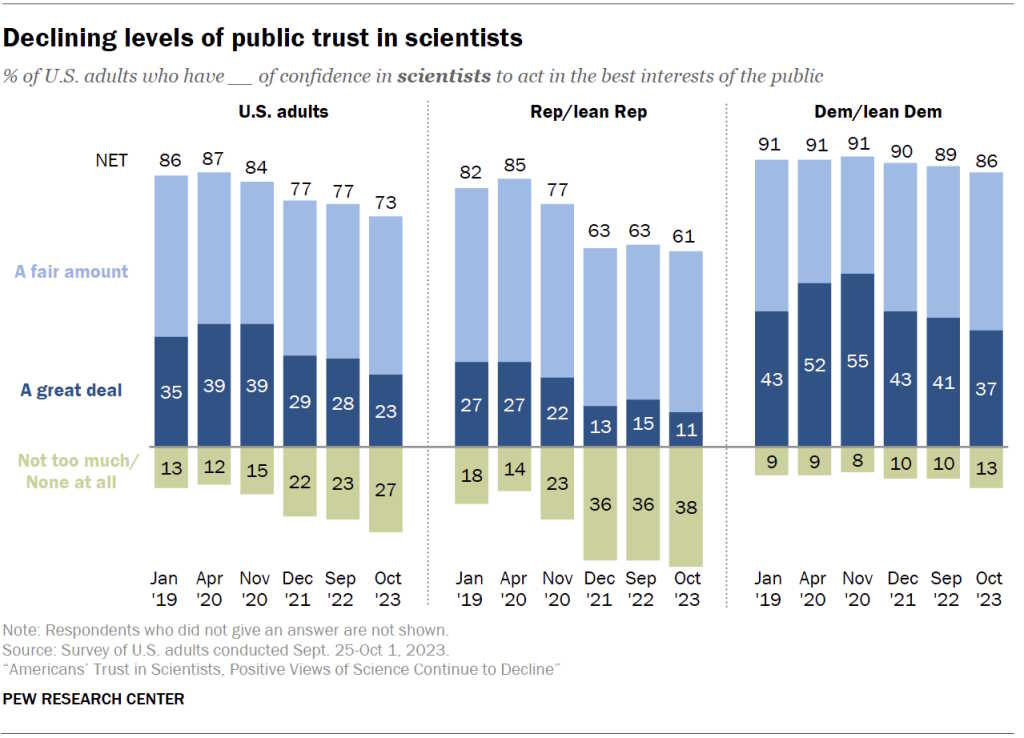

歧视无法消除。相反,我们的目标应该是维护人们对制度公平性的信任。如果人们认为制度不公平,就会降低对机构的信任度,并使公共产品的提供更加困难。特朗普第二届政府对学术科学的攻击力度远超第一届政府,其中一个原因是共和党人对科研机构的信任度在2020年后有所下降。

当然,其中一些与新冠疫情有关,但部分原因可能在于雅各布·萨维奇的文章中所记录的日益严重的种族和性别歧视。这并非仅仅是右翼媒体煽动恐慌的结果,而是真实存在的现象。

如果我们想要维护或重建人们对美国制度的信任,我们就必须让大多数人相信这些制度在很大程度上是不受歧视的。

如何才能做到这一点?没有完美的解决方案。即使制度能够变得更加种族中立和性别中立,人们对那段时期严重歧视的记忆也会长期存在。而且,无论我们如何努力遏制实际存在的不公,那些利用社交媒体煽动政治阴谋的人都会继续告诉所有人,这个制度是不公平的。

但我认为,我们可以通过一种方式让这个体系看起来更公平,那就是积极公开地执行法律。1964年的《民权法案》禁止种族歧视,在某些情况下,第十四修正案也有类似规定。因此,我认为最好的解决办法是取得许多引人注目的法律胜利,让所有美国人都清楚地认识到,种族和性别歧视在美国是被禁止的。我曾在五月份写过这方面的内容:

法律面前人人平等并不能保证社会实际的公平。法律并非万能,但它发出了一个响亮的公共信号,表明体制不容忍不公。因此,对于白人男性遭受歧视,最好的解决办法就是让他们提起诉讼,反复诉讼。

个人在法律面前获得公平的替代方案是群体种族冲突。如果美国人认定个人公平已死,而他们的利益只能通过集体种族“权力”运动来维护,那么我们将看到共和党蜕变为白人至上主义政党,民主党蜕变为“有色人种”权力政党。种族集团政治对国家的未来极为不利。

美国已经拥有保障个人公平的良好法律。如果这些法律能够以公开明确的方式得到执行,我认为我们或许还能避免种族冲突和分裂的反乌托邦未来。

或者应该说,继续演变,因为我们已经在这条路上走了一段路了。