橡胶!它最初是从特殊树木采集的粘稠材料,然后被加工成具有弹性和柔韧性的材料,用于无数重要的用途。在绝大多数应用中,橡胶因其弹性而备受推崇,但弹性最终会随着反复的应力循环、高温和时间的侵蚀而消失。当橡胶部件开始出现裂纹时,通常就该更换了。

哈佛大学的研究人员如今找到了一种可能提高橡胶抗开裂能力的方法。这篇发表在《自然可持续性》杂志上的论文概述了如何对橡胶进行处理,以使其更加耐用、韧性更强。

大灵活

注意短链交联结构和长链缠绕结构(交联点少得多)之间的区别。后者在抵抗裂纹形成方面要好得多,因为较长的链可以将应力分散到更长的距离,从而允许在断裂前进行更大的拉伸。图片来源: 研究论文

注意短链交联结构和长链缠绕结构(交联点少得多)之间的区别。后者在抵抗裂纹形成方面要好得多,因为较长的链可以将应力分散到更长的距离,从而允许在断裂前进行更大的拉伸。图片来源: 研究论文

传统的橡胶制品生产方法始于从各种橡胶树中采集天然橡胶乳胶。采集乳胶后,橡胶树会释放出乳状的树液,然后将其干燥、添加添加剂加工,塑形成所需的形状,最后与含硫化合物一起加热硫化。这最后一步是生产最终橡胶产品的关键,最终产品是轮胎、橡皮擦和O形圈等。硫化过程会在橡胶中形成短交联聚合物链,这决定了材料的最终性能和行为。

哈佛大学的研究人员改进了传统的橡胶生产工艺,使其更加温和。传统的橡胶生产工艺包括繁琐的混合和挤压步骤,这些步骤往往会“咀嚼”材料中的聚合物,使其变成更短的链。而新的、更温和的工艺能够更好地保留生橡胶中最初存在的长链聚合物。在最后的加工阶段,这些长链会形成一种被称为“缠结物”(tanglemer)的结构,其中缠结的长链聚合物数量实际上超过了结构中链间稀疏的交联数量。

更温和的生产方法是将乳胶和添加剂混合物在室温下干燥成膜,然后进行热压形成最终的缠结体结构。该工艺不适用于生产大型、厚实的部件。图片来源: 研究论文

更温和的生产方法是将乳胶和添加剂混合物在室温下干燥成膜,然后进行热压形成最终的缠结体结构。该工艺不适用于生产大型、厚实的部件。图片来源: 研究论文

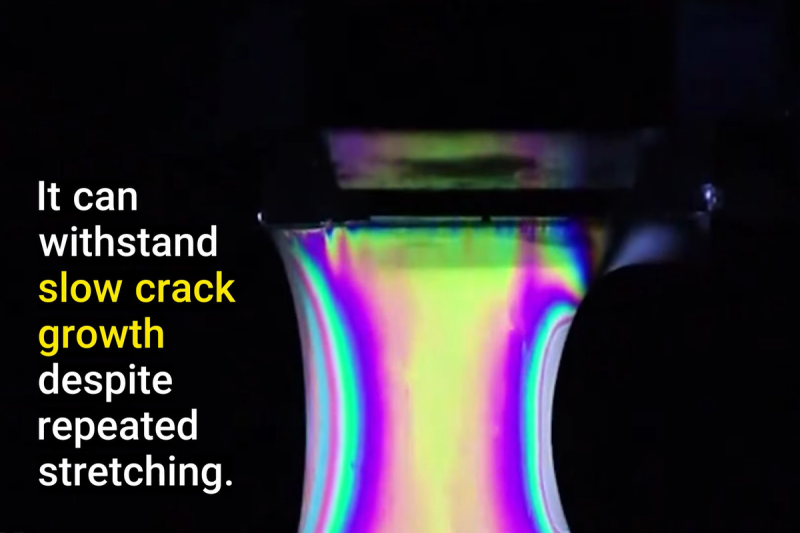

这种缠结体结构在抵抗裂纹形成方面表现得更好。研究论文指出:“在缠结体裂纹的尖端,应力会分散到相邻交联点之间的长聚合物链上。这些缠结起到了滑动链的作用,不会阻碍应力分散,从而将模量和疲劳阈值分离。” 此外,这些长而缠结的聚合物链通常比传统硫化橡胶中较短的交联链更能分散材料中的应力。由于应力分布更均匀,橡胶在任何特定位置开裂或失效的可能性更小。因此,这种材料更加坚韧、耐用且更具柔韧性。即使在反复的负载循环中,这些特性依然保持良好。

总体而言,研究人员发现,这种材料在反复拉伸循环中抵抗裂纹扩展的能力提高了四倍。事实证明,它的韧性也比传统橡胶高十倍。然而,这种新的、更温和的加工方法比较繁琐,并不能在所有方面都超越传统的橡胶加工方法。毕竟,工业生产中采用这种加工方式是有原因的。最明显的是,它依赖于大量的水分蒸发,目前还不适用于轮胎等厚壁部件。然而,对于较薄的橡胶部件来说,机械优势依然存在——这种方法可能会被证明是有用的。

最终,不要指望这种超级橡胶能在一夜之间彻底改变轮胎市场或手套制造业。然而,这项研究强调了一个重要的事实——如果在加工过程中能够保留较长的聚合物链,并使之缠绕在一起而不是过度交联,就能显著提高橡胶的性能。或许还有更多富有成果的探索空间,可以找到其他方法来改善橡胶,使其拥有更好、更有弹性的结构。

原文: https://hackaday.com/2025/08/15/gentle-processing-makes-better-rubber-that-cracks-less/