查看此信息图的更高分辨率版本。

我可以分享这张图吗?

我可以分享这张图吗?是的。可视化可以在网络上以原始形式免费共享和发布,即使对于出版商也是如此。请链接回此页面并注明 Visual Capitalist。

我什么时候需要许可证?

我什么时候需要许可证?某些商业用途、翻译或布局修改需要许可证。您甚至可以为我们的可视化添加白标签。探索您的选择。

对这件作品感兴趣?

对这件作品感兴趣?单击此处许可此可视化。

▼ 使用此可视化

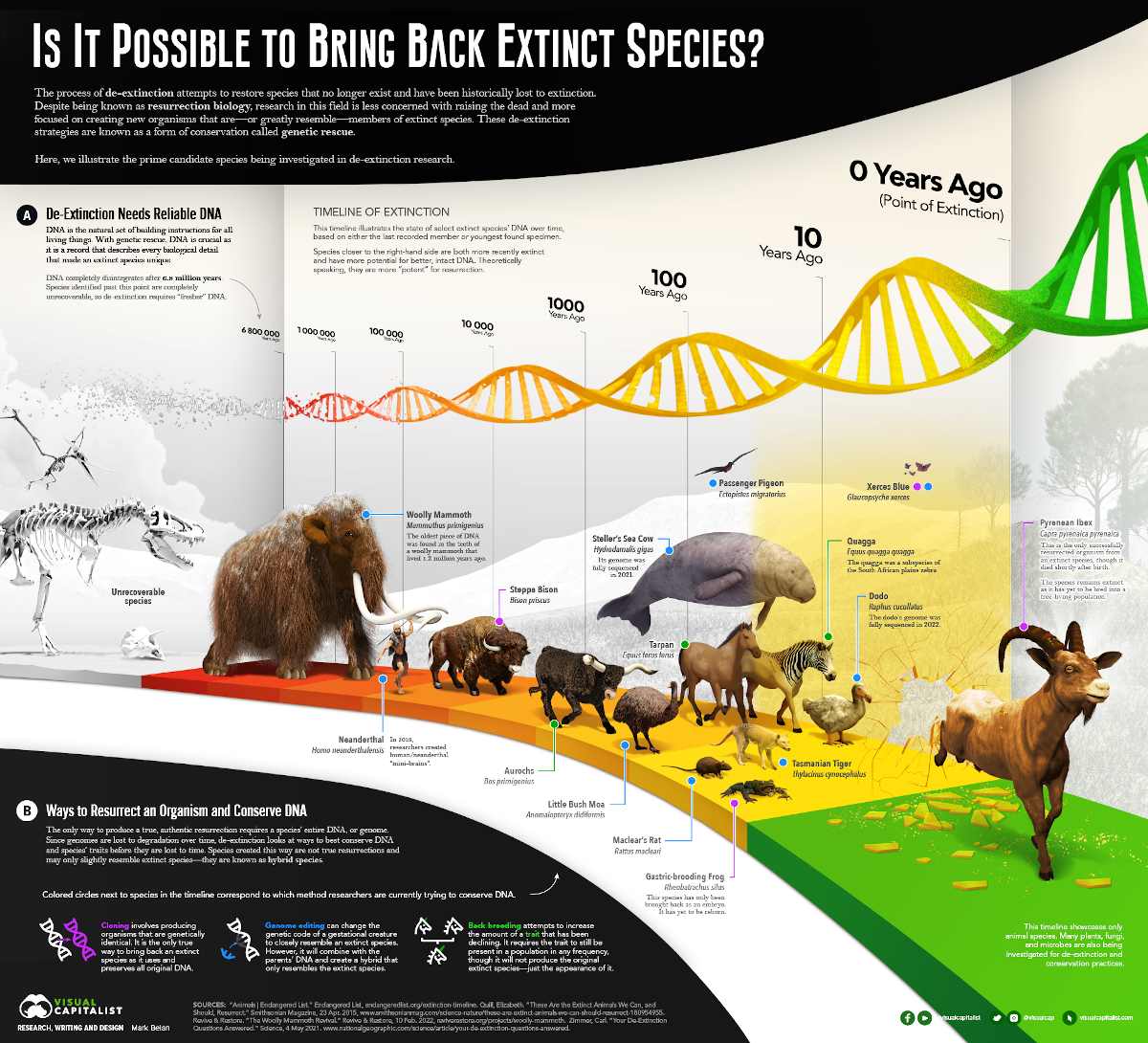

是否有可能带回灭绝的动物物种?

查看此信息图的更高分辨率版本。

几千年来,人类一直在修补自然生命。

我们在这方面也变得非常擅长——迄今为止,我们已经改造细菌来生产药物,用内置杀虫剂创造农作物,甚至制造了一只在黑暗中发光的狗。

然而,尽管我们在基因工程领域取得了许多成就,但我们仍在努力的一件事是让灭绝的动物复活。

但科学家们正在研究它。事实上,整个生物学领域都专注于复活灭绝的物种。

该图使用《 科学新闻》上发表的数据,简要介绍了被称为复活生物学或灭绝灭绝的迷人科学领域。

去灭绝的好处

第一件事是第一件事——带回灭绝的动物有什么意义?

去灭绝有许多研究好处。例如,一些科学家认为研究以前灭绝的动物并了解它们的功能可以帮助填补我们当前关于进化的理论中的一些空白。

灭绝也可能对环境产生有益的影响。这是因为当一种动物灭绝时,它的消失会对动物食物网中涉及的所有动植物产生连锁反应。

正因为如此,将以前灭绝的物种重新引入其旧的生态系统可能有助于重新平衡和恢复失衡的环境。

甚至有可能灭绝可以减缓全球变暖。科学家谢尔盖·齐莫夫认为,如果我们将一种类似于猛犸象的动物重新引入苔原,它可能有助于重新填充该地区,重新生长古老的平原,并可能减缓冰盖的融化。

它是如何工作的?

重建一个物种所需的关键元素是它的 DNA。

不幸的是,DNA 会慢慢降解,一旦完全消失,就无法恢复。研究人员认为 DNA 的半衰期为521 年,因此在680 万年后,它被认为完全消失了。

这就是为什么像恐龙这样的物种几乎没有灭绝的机会。然而,许多最近灭绝的生物,如渡渡鸟,可能有机会得到保护。

说到去灭绝,主要有三种技术:

① 克隆

这是创建某物的精确 DNA 复制品的唯一方法。

然而,为此需要完整的基因组,因此这种形式的基因拯救对最近丢失的物种或濒临灭绝的物种最有效。

② 基因组编辑

基因组编辑是对 DNA 的操纵,以模仿已灭绝的 DNA。

有几种方法可以做到这一点,但总的来说,这个过程涉及研究人员操纵现存物种的基因组,以制造一个与已灭绝物种非常相似的新物种。

因为它不是已灭绝物种 DNA 的精确副本,所以这种方法将创建一个仅与已灭绝动物相似的杂交物种。

③ 返育

一种繁殖形式,其中与已灭绝物种(角或颜色图案)的显着性状重新繁殖到活种群中。

这要求该性状在相似物种中仍然以某种频率存在,并且该性状被选择性地重新流行起来。

与基因组编辑一样,这种方法不会复活灭绝的物种,而是复活赋予灭绝物种显着特征的 DNA 和遗传多样性。

带回灭绝的动物物种真的值得吗?

虽然关于恢复灭绝动物物种的想法有很多嗡嗡声和潜力,但也有一些批评者认为我们的努力最好花在其他事情上。

对灭绝经济学的研究发现,如果将资金投入到生物物种保护计划中,资金会走得更远——如果投资于现有的对话计划,大约可以节省 2 到 8 倍的物种。

在《科学》杂志上的一篇文章中,渥太华卡尔顿大学的生物学家约瑟夫·贝内特说:“如果 [a] 亿万富翁只想让一个物种死而复生,那么他或她就有权力。”

贝内特补充说,“但是,如果那个亿万富翁用保护生物多样性的方式来形容它,那就太不诚实了。现在有很多濒临灭绝的物种可以用同样的资源来拯救。”

帖子是否有可能带回灭绝的动物物种?最早出现在视觉资本家。