我最常用的历史参照物是第二次世界大战。它在全球范围内造成了8500万人的惊人伤亡,堪称20世纪的熔炉——它带来了难以估量的破坏,随后迎来了一段空前(分布不均)的和平与繁荣时期。作为一个灾难论者,我天生就沉湎于前期,而将后期视为理所当然。此外,第二次世界大战,尤其是欧洲战场,与我息息相关。小时候,我父亲和他的朋友们密切关注着操着外国口音的人,以为他们在格拉斯哥的家乡追踪纳粹间谍。

战争结束时,爸爸15岁——还有三年就要被派往前线。我的犹太母亲侥幸逃脱了大屠杀的恐怖。在伦敦大轰炸期间,她在伦敦地铁里找到了相对安全的地方。如果盟军没有坚守阵地,我母亲的生命可能就葬身于火车上,而你读到的也正是这篇文章。我们中的许多人并没有意识到,我们的成功很大程度上并非源于自身。

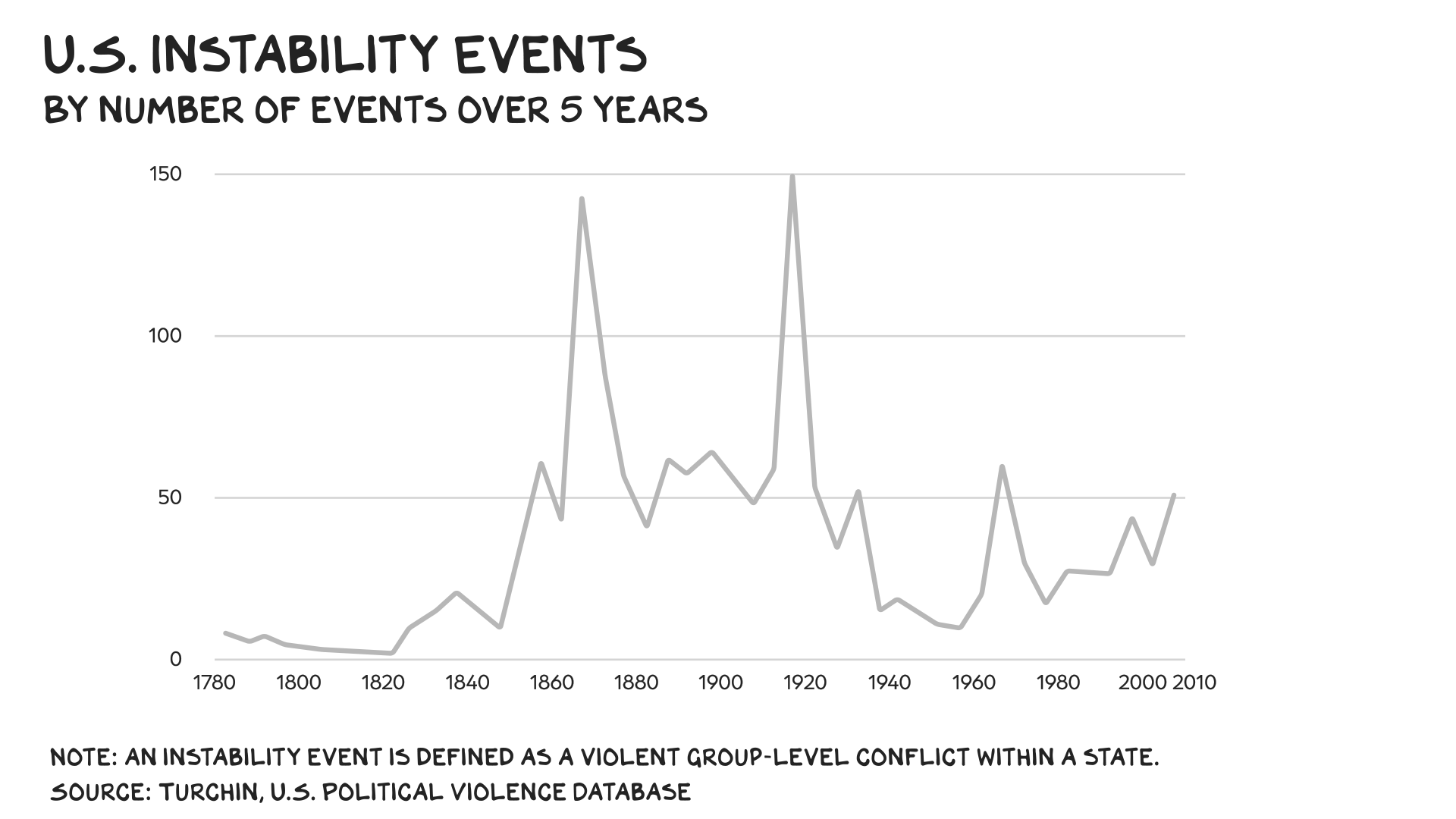

上周,我写道,蒙面特工身着迷彩服突袭教堂、学校和工作场所,不经正当程序拆散家庭,这不是现代美国,而是 20 世纪 30 年代的欧洲。我们以前看过这部电影——结局并不好。然而,历史不是单屏剧院,而是多种结果的集合。我最近采访了杰出的历史学家希瑟·考克斯·理查森。虽然我们对当前的形势有着相同的判断,但理查森教授是一位乐观主义者,也是一位美国主义者。将现在——我称之为我们缓慢走向法西斯主义的时期——与美国历史上以前的不稳定时期进行比较,理查森说:“我不认为结果会是独裁统治。结果很可能是美国民主的复兴。但无论如何,都会很混乱。”问题不在于她是否正确,而在于我们能从美国历史,特别是 19 世纪 50 年代和 19 世纪 90 年代的历史中学到什么?

19世纪50年代的危机

19世纪50年代初,美国奴隶主势不可挡。他们拥有政治资本,可以扩大《逃亡奴隶法》 ,要求全美执法部门协助逮捕逃亡奴隶。如果这听起来与当今围绕庇护城市和加州国民警卫队联邦化的斗争相似,请相信你的直觉。1855年,在国家政治领导人的怂恿下,自由州人和支持奴隶制的力量在一场名为“堪萨斯的流血”的内战预演中爆发冲突。一年后,一位支持奴隶制的参议员用手杖袭击了废奴主义者查尔斯·萨姆纳,几乎在参议院大厅里将他打死。如果导致政治暴力的言论让你想起了如今的总统领导力,那么,再次相信你的直觉。当代政治暴力的类似事件,请参见:1月6日夏洛茨维尔事件、格雷琴·惠特默、乔什·夏皮罗、保罗·佩洛西、史蒂夫·斯卡利塞、明尼苏达州议员遇袭事件以及唐纳德·特朗普遇刺事件。正如阿拉斯加州参议员丽莎·穆尔科斯基最近所说:“我们都很害怕。” 鉴于我们的历史,这是常识。

19世纪50年代接近尾声时,奴隶主们似乎不可战胜。这与如今围绕出生公民权的法庭之争遥相呼应,最高法院在德雷德·斯科特案中裁定,美国黑人,无论自由人还是奴隶,都不能成为美国公民。两年后,废奴主义者约翰·布朗率领“万福玛利亚”突袭哈珀斯渡口的美国军火库,意图引发全国性的奴隶起义。由罗伯特·E·李上校指挥的联邦军队镇压了当时所谓的“叛乱”。当时,布朗的失败突袭是废奴主义者的低谷,但回想起来,它或许代表了美国政坛支持奴隶制力量的巅峰。几年之内,以前难以想象的联盟主义者(其中许多人持有强烈的种族主义观点)和废奴主义者在林肯的共和党周围结成了联盟,赢得了一场保卫联邦的战争,解放了奴隶,启动了重建,并使美国走上了工业化道路。

镀金时代

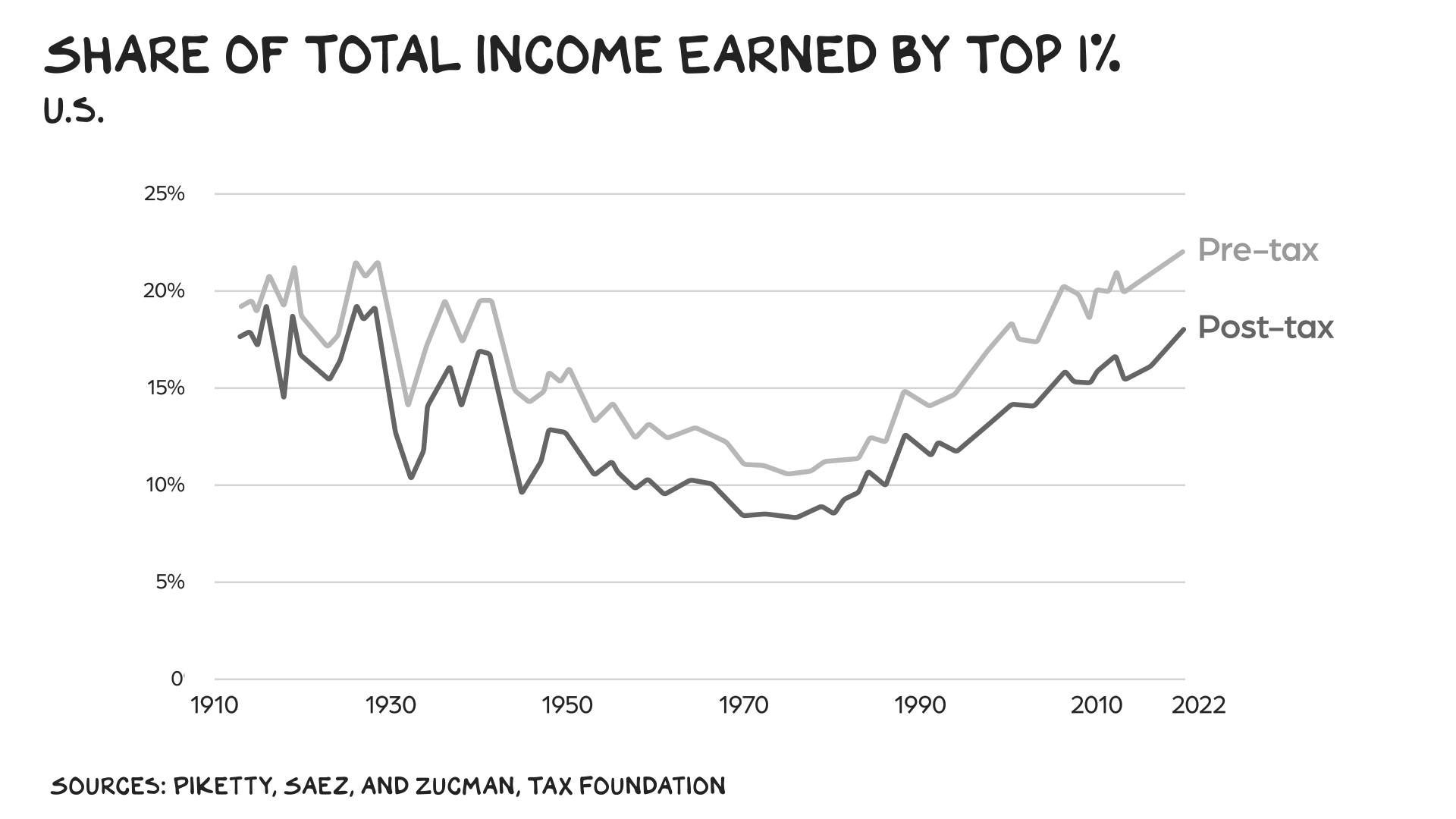

许多当代学者谈论“新镀金时代”是有原因的。1870年至1900年这段时期与我们这个时代相似,其特征是极端不平等、企业控制政府、腐败以及对机构的普遍不信任。如今,强盗大亨们已改头换面,成为科技兄弟。特威德老板和坦慕尼协会机制已重生为特朗普的模因币——一种在椭圆形办公室运作的付费加密货币计划。人们仍然担心国会和法院为企业和富人服务……这种担忧始终挥之不去。

改革者提供了另一种相似之处。镀金时代的反托拉斯者有泰迪·罗斯福,他接管了铁路、糖业和石油行业的垄断。我们有莉娜·卡恩致力于监管数字垄断企业,这些企业规定了商业条款,并掌控着支离破碎的信息生态系统。19世纪90年代,昙花一现的民粹党利用人们对共和党和民主党的不信任,要求直接选举参议员、实行累进税制和劳工保护。安德鲁·杨在选举中屡败屡战,但在辩论中屡胜,他倡导改革,尤其是全民基本收入和排序投票制。排序投票制的进步受益者佐赫兰·马姆达尼在谈到“半通货膨胀”时,呼应了威廉·詹宁斯·布莱恩的口号:“富豪统治令共和国深恶痛绝”。改革者及其诉求在历史上不断变化,但他们有一个共同的主题,那就是为小人物而战,对抗金钱利益。

假先知

理查森教授认为,美国历史是两种治理理念之间的竞争。要么我们是一个法律面前人人平等、在政府中拥有发言权的社会,要么我们是一个精英阶层拥有统治权和集中财富的社会,因为他们根本就比其他人更优秀。目前,我认为1%的人受法律保护,但不受法律约束;而底层99%的人受法律约束,但不受法律保护。

在镀金时代,安德鲁·卡内基是精英阶层的代表。卡内基是一位移民,在美国工业化初期通过钢铁行业积累了巨额财富。他最初将自己的成功归功于他的移居国。然而,后来卡内基辩称自己是白手起家的,坚称自己有权将财富集中在自己手中,因为他是社会的最佳管理者。同样是移民的埃隆·马斯克,凭借美国纳税人资助的互联网基础设施积累了第一桶金。他的第二桶金则来自电动汽车行业,这笔资金同样来自数十亿美元的补贴。

不知从何时起,他开始坚信自己是人类的救世主。对马斯克来说,任何阻碍他成为“第一朋友”和/或(非民选)总统的人都是国家的敌人。我们当中最幸运的人已经用科技卡伦主义取代了爱国主义。丹尼尔·卡尼曼发现,超过一定门槛,金钱并不能增加一个人的幸福感。然而,到处都有证据表明,那些从科技公司积累了数十亿美元财富的人,会受到一种难以言喻的怨恨感的感染。

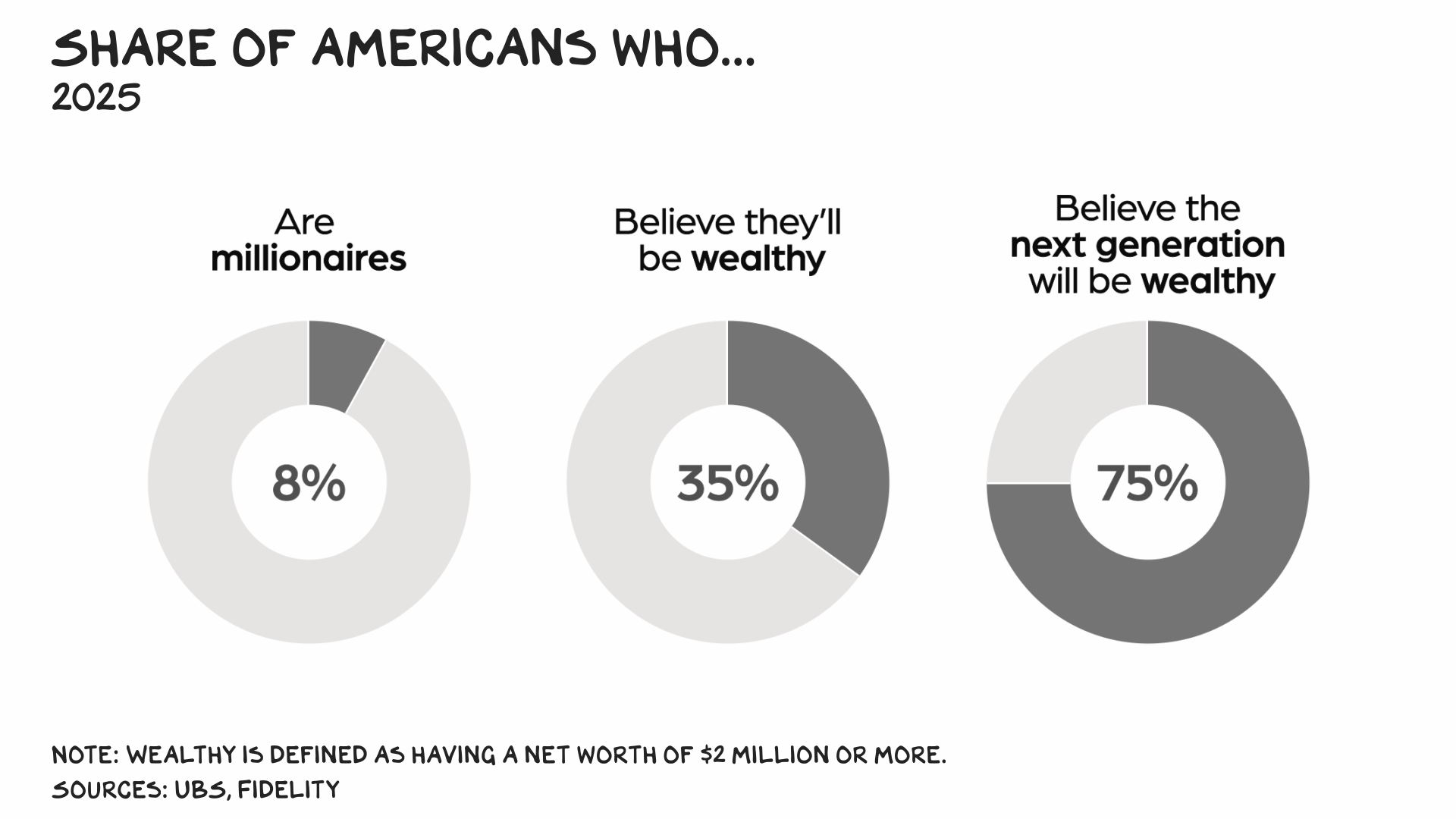

我们对财富的盲目崇拜,让美国人容易受到卡内基和马斯克之流的攻击。作为一个以经济繁荣为梦想的国度,美国人将财富与领导力混为一谈。底层90%的人容忍——甚至庆祝—— “饥饿游戏”式的经济:富人长寿、生活辉煌,而其他人则缓慢地走向死亡。为什么?因为我们每个人都相信自己最终会到达顶峰。这种信念并非乐观,而是鸦片,它让底层90%的人无法意识到,他们本质上只是顶层10%人的营养品。私人飞机拥有者现在可以加速飞机的贬值,而我们正在剥夺数百万人的医疗保健。这他妈说得通吗?

解毒剂

特朗普时代一个常见的抗议口号是“这不是我们”。我同意,但作为一名历史系学生,我知道这种说法并不完整。更准确的口号是:“这不是我们想要成为的人。” 理查森说,我们的榜样应该是亚伯拉罕·林肯,他度过了一段政治动荡和暴力时期,并通过诉诸《独立宣言》所表达的价值观,重塑了美国的民主。今年独立日,理查森撰文纪念了那些签署美国建国文件的人们。他们冒着一切风险捍卫人类平等的理念——而这一理念正是美国自1776年以来一直在努力实现的。

从那时起,美国人为了这一原则牺牲了自己的财富、荣誉,甚至生命。林肯提醒内战时期的美国人,要铭记这些牺牲,他敦促同时代的人们“更加忠诚于他们为之献出全部生命力的事业——我们在此下定决心,不让这些死者白白牺牲——让这个国家在上帝的庇佑下,获得自由的新生——让民有、民治、民享的政府永世长存。”

我很难在林肯的故事中看到乐观(参见灾变论)。在他赢得美国历史上最血腥的战争后,一颗刺客的子弹夺走了他塑造和平的机会。然而,在葛底斯堡,就在这场数万美国人献出最后一丝忠诚的关键战役几个月后,林肯呼吁美国价值观,也呼吁美国人民。当时和现在一样,球在我们手中。“我还没准备好放弃美国,”理查森告诉我。“我们过去曾复兴过我们的民主,我们也有工具再次做到这一点。”

困难的部分

我们谁也不知道这一刻将会如何结束。

或许这就是关键所在。但前几代重塑美国民主的改革者们,同样没有后见之明或保障。他们只有当下和选择:是退回到愤世嫉俗的境地,还是继续推进混乱而不确定的民主事业。苏珊·B·安东尼面临着数十年的嘲笑和逮捕。马丁·路德·金在伯明翰的牢房里,他的梦想似乎遥不可及。多洛雷斯·韦尔塔和塞萨尔·查韦斯组织了那些完全有理由相信现有体制永远不会改变的移民农场工人。哈维·米尔克深知,在一个充满敌意的世界中,可见性意味着脆弱。他们共同的并非乐观,而是即使在证据表明民主并非如此的情况下,也愿意采取行动,相信民主能够复兴。

我的母亲在闪电战中幸存下来,因为盟军拒绝让法西斯分子满足她的恐惧;我的父亲年轻时追踪想象中的纳粹间谍,后来加入皇家海军,因为他觉得自由值得守护。民主的生存方式一如既往——并非因为结果已成定局,而是因为普通民众认为值得冒险。抵抗吧。

人生如此丰富,

附言:我和我的搭档杰西卡·塔洛夫在本周的“Raging Moderates”播客中讨论了特朗普与爱泼斯坦的关系问题。您可以点击此处在 Spotify或Apple上收听,或在 YouTube 上观看。

抵制一文首先出现在No Mercy / No Malice上。